サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

怖い島・いわくつきの村・総合

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

いわくつきの村とは微妙にスレチだけど。

秘境・比婆神社の参道に車で突入〜

なかなか惹きこまれるものがあるね。 http://bbs50.meiwasuisan.com/bbs/kaiki/img2/13030977600099.jpg 152 114 www.nicovideo.jp 6778760

秘境・比婆神社の参道に車で突入〜

なかなか惹きこまれるものがあるね。 http://bbs50.meiwasuisan.com/bbs/kaiki/img2/13030977600099.jpg 152 114 www.nicovideo.jp 6778760

砂鬼(サンドーラ)

砂鬼(サンドーラ) 五島列島の五島市玉之浦町では、無形民俗文化財に指定されている『大宝の砂打ち』が大変興味深い奇祭で知られている。

http://yokai.at.webry.info/200810/article_29.htm...

http://c1000.jp/news/genki/2011/11/08/%E3%82%B...

ちなみに今晩19:00よりテレビ朝日『ナニコレ珍百景2時間スペシャル』で砂鬼が取り上げられる模様。

興味ある方は要チェック!

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

だからガチでやるなとあれほど・・

有名な三重県は志摩市の売春島、渡鹿野島(わたかのじま)

有名な三重県は志摩市の売春島、渡鹿野島(わたかのじま) なんと会社の慰安旅行で利用されていることも……

伊勢志摩渡鹿野島上陸記

http://japandeep.info/2009/08/28/142306.htm...

伊勢名物「売春島」秘史

http://www.tanken.com/watakano.htm...

奄美大島の為朝渡来伝記

奄美大島の為朝渡来伝記 源為朝は保元の乱で崇徳上皇方について敗れ、伊豆の大島に流された。

ここまでは本当の事である。その後、為朝が奄美大島に渡ることから伝説が始まる。

「中山世鑑」によると、途中、豪風雨にあい、船員に「運は天にまかせろ、

何も心配することはない」と、励まされ航海を続けた。

こうして着いた所が、今帰仁の港であった。運を天にまかせて、流れついた所なのでその後、

そこを『運天港』と名づけた。

為朝が運天港に上陸すると、琉球の人々は、そのいさましさにおされて、次々と服従した。

しばらくは運天港にいたが、その後、南へ移動して琉球南部の領主、大里按司の妹と結婚した。

そして二人の間に男の子が生まれた。為朝はその子を“尊敦”と名づけた。

やがて、勇敢な為朝も本土へ帰りたくなった。そして妻子を連れて本土へ帰ろうとしたが、

豪雨になって航海が続けられなくなった。為朝は日を変えて再び帰ろうとしたが、

同じように嵐になった。

船頭が為朝に言った。「女を船に乗せると龍宮の神様がおとがめになると言います。

この船が嵐にあうのは、そのためだめと思います」

為朝は仕方なく、妻子を港に残して一人寂しく本土へ帰った。

成長するにつれて、尊敦は器量など普通の人とは違い、並はずれた人格を見せはじめて、

15歳の時には、浦添按司となった。

そして、22歳の時、利勇という者が天孫氏を滅ぼし、王位にのぼると、

尊敦は義兵で利勇を滅ぼした。その後、周りの按司は尊敦に王になってくれと頼んだが、

尊敦はそれを辞退した。しかし三度目で尊敦もついに心を決め、王になって、

舜天と号した。以来、舜天王統は三代73年間、王として君臨しつづけた。

[YouTubeで再生]

種子島の仮面神トシドンはまるで子供の心を見透かしたよう

種子島の仮面神トシドンはまるで子供の心を見透かしたよう

トシドンとは12月31日の大晦日に行われる、種子島西之表市鞍勇と野木平地域に伝承されている情操教育をかねた郷土芸能だ。

事前に巡回する家庭の子供たちの名前や、叱って欲しい内容などを打ち合わせしているため、

玄関に現れた仮面神トシドンに相対した子供たちは、まるで心を見透かされたかのような気持ちになり、

厳粛な面持ちで言いなりになる。とても微笑ましい光景だ。

これもボゼと同様、ナマハゲと酷似しているのが興味深い。

http://www.furusato-tanegashima.net/ky-geinou/kg-kurazami-tosidon....

種子島の仮面神トシドンはまるで子供の心を見透かしたよう

種子島の仮面神トシドンはまるで子供の心を見透かしたよう トシドンとは12月31日の大晦日に行われる、種子島西之表市鞍勇と野木平地域に伝承されている情操教育をかねた郷土芸能だ。

事前に巡回する家庭の子供たちの名前や、叱って欲しい内容などを打ち合わせしているため、

玄関に現れた仮面神トシドンに相対した子供たちは、まるで心を見透かされたかのような気持ちになり、

厳粛な面持ちで言いなりになる。とても微笑ましい光景だ。

これもボゼと同様、ナマハゲと酷似しているのが興味深い。

http://www.furusato-tanegashima.net/ky-geinou/kg-kurazami-tosidon....

対馬島のオソロシドコロ

対馬島のオソロシドコロ 長崎県対馬市に『オソロシドコロ』と呼ばれる聖地がある。

天道法師の墓所が八丁角というところにあり、容易に一般人が足を踏み入れてはならない。

『オソロシドコロ』は『恐ろし所』とも記される。

これは単に地名ではなく、人々から畏怖される恐ろしい場所ということで『おそろしい所』らしい。

長崎県対馬市には多久頭魂(たくづま)と名の付く神社が2つある。

厳原町豆酘(いづはらまちつつ)に多久頭魂神社、上県町佐護(かみあがたまちさご)に天神多久頭魂神社がある。

この辺りは天道信仰があるそうだ。天道は太陽(お天道様)のこと。

おそろし所、八丁角、多久頭魂神社などについては以下のサイトを参照されたし。

http://homepage3.nifty.com/yahoyorodu/tsushima.ht...

http://homepage3.nifty.com/yahoyorodu/tsushima.htm...

http://www.genbu.net/data/tusima/takududama_title.h...

http://www.genbu.net/data/tusima/tenjintakudu_title...

http://www.genbu.net/zatu/zatu003.ht...

http://tsushima-net.org/blog/?eid=13...

削除(by投稿者)

033 三遊亭明和 (2012/02/09(木) 23:15:00)

豊年祭はすでに島民以外の一般人も体験できるようになってきてて、

言い伝えのようなすさまじい密教ではなくなってるよ。

とはいえ祭り当日はもちろん普段も島内はあちこち規制で入れない場所が多いが。

問題なのはその祭りを観光化しようとしてる人と反対してる人との争い。

どちらも新城島の関係者だって話。

上陸すぐにある元小学校だったという空き地(公衆トイレや更衣室がある)も、

トラブルになったあげく立入禁止になってる。

もっとも4年ほど前の話だから今は違うことになっているのかもね。

豊年祭はすでに島民以外の一般人も体験できるようになってきてて、

言い伝えのようなすさまじい密教ではなくなってるよ。

とはいえ祭り当日はもちろん普段も島内はあちこち規制で入れない場所が多いが。

問題なのはその祭りを観光化しようとしてる人と反対してる人との争い。

どちらも新城島の関係者だって話。

上陸すぐにある元小学校だったという空き地(公衆トイレや更衣室がある)も、

トラブルになったあげく立入禁止になってる。

もっとも4年ほど前の話だから今は違うことになっているのかもね。

親知らず 子はこの浦の浪枕 越路の磯の泡と消えゆく

10 :本当にあった怖い名無し[]:2008/04/09(水) 12:37:02

10 :本当にあった怖い名無し[]:2008/04/09(水) 12:37:02 ガチで沖縄出身のボクですよ。

大学で民族学を専攻していたんで卒論のテーマとして研究した事があります。

あの辺の島は確かに独特の土着信仰があったり奇祭や妙な儀式が存在します。

ルーツを辿ると台湾からの流れを組んでいる儒教がベースなのですが

いつの頃からか仏教や密教などが混ざり合い

唯一無二のスタイルが出来上がった訳です。

儀式には幻覚作用のある薬物を(ガンジャやある植物の根を絞り発酵させた酒など)用い人為的にトランス状態を作り出し

神を体に宿し恍惚を感じると言うのが儀式のやり方です。

祭の様子を撮影して暴行を受けたと言う話がありますが

それも現在日本の法律で規制されている上記の幻覚剤の使用や

閉鎖された島特有の近親結婚を繰り返した末のタブーなどが記録され広まる事を嫌ってだと思われます。

しかし、1番の原因は話題に上がっている島の多くは売春が島の収入源となっている様な事も多く

最近では、本土から借金を抱えて出稼ぎに来ている女性も少なくありません。

そんな事から島の住民はカメラ、マスコミ等に過剰な反応を示すのです。

僕も卒論の取材中に何度か危ない目に合いました。

後、これは確認できなかったので僕の憶測ですが

「神の〜」等が書かれた看板が立ち立入禁止になっている場所は

埋葬場だと予測しています。鳥葬の風習が残っている地域も有る様ですし

他にも・・・血が濃すぎるためのタブー

タブーを神の使いとする地域も有り、神への捧げ物とされると言う話も有ったり。

集落でトラブルを起こし何だかの原因で始末された人間を隠したり

まぁ・・・ここら辺はあくまで憶測とか聞いた話ですので確認は出来ていません・・・。

かなり長くなりました

興味が有る方も多く調べてみたいと思う方も居るかも知れません。

でも正直、これ以上は掘り下げないのが良いかな?と思います。

僕等から見て異様な光景でも彼等には受け継がれた文化ですから

見ない振りして知らない振りしておくのが一番です。

そうすれば島の住民は友達で居てくれます。

純朴で優しい人達ですよ。

秘祭の背景

http://homepage2.nifty.com/ameotoko/note004.ht...

12 :本当にあった怖い名無し[sage]:2008/04/09(水) 22:36:33

>>10

さらに詳しい話を聞きたいけどやっぱり島の人にしかわからないことがあるでしょうしね

13 :10[]:2008/04/10(木) 01:50:14

>>12

そうですね、やはり話の核心に迫るのは難しかったです。

僕は運良く地元の人間と言う事もあり、かなり深い所まで行けたと思いますが・・・。

インターネットがこれだけ普及した世の中になっても表沙汰にならない所を考えると

地元の人間にとってどれだけ重要な神事なのかは想像できます。

今、改めて当時のレポートを読み返していますが

以前からどうも解せない所があって又沸々と探究心が湧いてしまっています。

>>1に記載されているクロに関しては結局何も分からず仕舞いですし・・・

確かにクロと呼ばれる集落は存在していたのですが

近隣の住人もクロの話になると固く口を閉ざし怪訝な顔をします。

しかし伝承通りにクロの集落中に高い壁が立てられ異様な雰囲気を醸し出していたのは事実です。

アカマタクロマタの秘祭についても石原慎太郎の小説のイメージが強烈で歪んだイメージが強すぎるのだと思います。

実際は荘厳で美しい祭りでした。

島が抱える悲しい事情による悪いイメージも強いのだと思います。

ゴールデンウイークに帰省した際にでも疑問をもう一度スッキリさせてみたいと思います。

>>10

さらに詳しい話を聞きたいけどやっぱり島の人にしかわからないことがあるでしょうしね

13 :10[]:2008/04/10(木) 01:50:14

>>12

そうですね、やはり話の核心に迫るのは難しかったです。

僕は運良く地元の人間と言う事もあり、かなり深い所まで行けたと思いますが・・・。

インターネットがこれだけ普及した世の中になっても表沙汰にならない所を考えると

地元の人間にとってどれだけ重要な神事なのかは想像できます。

今、改めて当時のレポートを読み返していますが

以前からどうも解せない所があって又沸々と探究心が湧いてしまっています。

>>1に記載されているクロに関しては結局何も分からず仕舞いですし・・・

確かにクロと呼ばれる集落は存在していたのですが

近隣の住人もクロの話になると固く口を閉ざし怪訝な顔をします。

しかし伝承通りにクロの集落中に高い壁が立てられ異様な雰囲気を醸し出していたのは事実です。

アカマタクロマタの秘祭についても石原慎太郎の小説のイメージが強烈で歪んだイメージが強すぎるのだと思います。

実際は荘厳で美しい祭りでした。

島が抱える悲しい事情による悪いイメージも強いのだと思います。

ゴールデンウイークに帰省した際にでも疑問をもう一度スッキリさせてみたいと思います。

古宇利島のウンジャミ

古宇利島の祭祀

http://rekibun.jp/21kouritakinuugan.htm...

古宇利島のウンジャミ(海神祭)に思う

http://janjan.voicejapan.org/area/0809/0809100803/1.ph...

古宇利島の祭祀

http://rekibun.jp/21kouritakinuugan.htm...

古宇利島のウンジャミ(海神祭)に思う

http://janjan.voicejapan.org/area/0809/0809100803/1.ph...

女傑サンアイ・イソバ

女傑サンアイ・イソバ 16世紀初頭、与那国島は当時女性の人口が多く『女護ヶ島』と呼ばれていた。

しかしながら人頭税に苦しめられた島人はやむを得ず、

間引きするための『久部良割』や『人枡田』という残忍な人口制限が行なわれたのは>>23>>24で知っての通り。

この悪習を止めさせ、平和な島を取り戻させたのが女傑サンアイ・イソバその人だった。

イソバは身の丈180センチ以上もある巨体でありながら、知恵と勇気を兼ねそろえていた。

彼女には4人の男兄弟がおり、自身は島中村で、弟たちは浦野、ヤデク、与那原に、

それぞれ按司(酋長)を務めていたが、他の村にも酋長たちがいて、たがいに牽制しあっていた。

ある日、あの残酷な人枡田のドラが打ち鳴らされた。

島人たちは、ドラや法螺貝の合図とともに、人枡田へ死に物狂いで目指すしかない。

やがて人枡田から人があふれ出て、蛮刀で斬り殺されようとした。

そのときイソバの制止の声がかかった。イソバ兄弟とその部下たちは、

イソバの号令のもと、人枡田を監督している酋長たちに斬ってかかった。

奇襲された酋長たちはもろい。ほとんど反抗されることなく片がついた。

島人たちは何事かと唖然としているところで、イソバは一同に語った。

「みなさん、わたしは島を救うために今日のこの挙兵に出ました。人枡田や久部良割は残忍きわまる悪法です。

今日限りでこの野蛮な行事を廃止し、明るい平和な島にしましょう。わたしとともに、新たな国を築くのです!」

これを聞いて、島人は、はじめてイソバが救世主であることを知ったのだった。

http://www.gainendesign.com/taizan/sakishima/others/others...

削除(by投稿者)

美人しか生まれない『美女村』

美人しか生まれない『美女村』 なんと、対馬島の厳原町豆酘(いづはらまち・つつ)には美女しか生まれない村があるという。

美人しか生まれない美女村……。俄然ソソられずにはいられないネーミング。美人が嫌いな男子などいるのか?

余談だが、秋田美人で代表される寒い地域では日照時間が短いために、

色が白くキメの細かい肌の人が多いとの科学的根拠もあるみたいだし、

水が綺麗な所に住んでいる人も顔立ちまで美しくなる説がある。

http://faire.vivian.jp/modules/weblog/details.php?blo...

一方、九州や沖縄の女性は、目鼻立ちがはっきりした美人顔が多いという評判がある。

九州女性のそれは本土の人と微妙に違って、東南アジア系の人種を祖先に持つからだともいわれている。

それゆえに彫りの深い顔と、日本人離れしたスタイルをもつ女性が多いのかもしれない。

あくまで個人的意見だが、九州出身の美人芸能人は多いと思う。

確率論的に言えば、美女が生まれる割合は、「普通、不美人、美人」の順で「6対3対1」らしい。

何を以って美醜の基準とするのか境界線が曖昧だが、確率的に美人だらけの村があるとは、にわかに信じがたい。

対馬では実際に『豆酘美人』なる言葉があり、昔から豆酘が美人の産地であったという。

その謂われか、この土地の峠道には『美女塚』が築かれている。

美人ゆえの悲しい運命に泣いた伝説で、民謡にも『おつや』という19歳の美女の悲恋物語『今里こんたん』が存在する。

かつて、豆酘の天神山の麓に鶴王という美しい娘がいた。年老いた母親を大事にし、村一番の働き手であったので、

誰というとなく『美しい孝行者の鶴王御前』と呼ぶようになった。

鶴王御前の評判が、やがて都に伝わり采女として召し出されることになった。老母を残しての旅立ちに心を痛めた鶴王は、

輿(こし)をこの村境の『トンモト山』の丘にとめ、役人に急に小用がしたいといって、道より少し離れた薮の中に入り、

舌をかみ切った。

真っ赤な血に染まり、息も絶え絶えに、「美人に生まれたが故に、こんな悲しい思いをして死なねばならない。

どうか、いまから豆酘には美人が生まれないように、お願いします」といって息絶えた。

村人たちは、薄幸な美しい孝行娘鶴王の死を哀れみ、この場所に葬り、その上に平石を立て墓石とした。

美人はつらい。この事件のあと、村の娘たちは誰もが美貌が目立たたぬよう化粧もせず、手ぬぐいで隠し、

継ぎはぎだらけのみすぼらしい仕事着を身につけるようになったという。

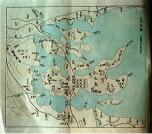

※画像は豆酘の資料館のもの。美人に該当する人はいないじゃん、なんて言うなかれ。

時には知らなくていい伝説もある『美女村』

時には知らなくていい伝説もある『美女村』 ……というか、これでは美女ばかりが生まれてくるという由来とは正反対になってしまうが?

どうもいろんな文献を調査したり、ネットで検索したものの、肝心の「なぜ美女ばかり生まれてくる村なのか」

という謎に焦点を絞っていないものばかりなのがいただけない。

豆酘ではその昔、他から嫁をもらうことも、他の集落に嫁ぐことさえなかったそうだ。

他集落との婚姻が進んだのは戦後もしばらくたってからのことである。

現在の、70〜80代になる老女たちが、かつて豆酘美人といわれた世代だ。

いずれにせよ、わかっていることは1つだけある。女の花の時期はあまりにも短かすぎるのだ。

今となっては美女村は高齢化と過疎が進み、悲しいかな過去の遺物となりつつある。

美しい伝説はむやみにほじくり返すべきではないと、切に思う。

※画像は検索で引っかかった豆酘美人の某さん。

撮影したのは、昭和35、6年ごろらしい。今も健在のようだ。

http://www.pref.nagasaki.jp/bunka/hyakusen/iki_tsushima/06...

http://hero1945.livedoor.biz/archives/cat_10019833.htm...

青ヶ島のシャーマンは今も存在するのか?

青ヶ島のシャーマンは今も存在するのか? 青ヶ島は、東京の南358.4キロメートルの太平洋上に浮かぶ伊豆諸島の島だ。

もっとも近い八丈島からは南へ71.4キロメートル離れている。

青ヶ島は、世界でも珍しい端正な二重のカルデラの複成火山の島。

外側のカルデラの中央には丸山という内輪山があり、

青ヶ島の最高点はこの丸山を取り囲んでいる外輪山の北西部分に当たる大凸部(おおとんぶ)で

標高423.0メートルである。

青ヶ島村は、れっきとした東京都の村。

伊豆諸島の南部に位置する青ヶ島全域を村域とする。他の伊豆諸島の町村と同じく所属する郡はなく、

「東京都青ヶ島村」が正式な表記だ。

青ヶ島村を所管する都の行政出先機関は東京都総務局八丈支庁である。

日本国内で最も人口の少ない地方自治体であり、人口の約半分が島外出身の村役場職員や

学校教員・建設作業員及びその家族で占められていることから、島民の平均年齢は離島としては若く、

30歳代後半である。

続きは下記URLを参照されたし。

http://www.geocities.jp/gotos_room/_geo_contents_/aoga...

与太半分で聞いてください。

美人の産地と言われる場所は、日本海側に集中しています。

津軽美人、秋田美人、庄内美人、越後美人、越中とばして加賀美人、で、越前と若狭を飛ばして、

京美人で終点になります(飛ばした地域にも○○美人があるかも知れませんが、

飛ばしてしまったのは回答者の無知によるものです。その地域の女性の皆さん、あしからずご了承ください)。

で、これを京都起点で考えると、北前船の航路に沿って美人の産地が分布しているんですね。

ここから考えると、京文化が北前船によって伝播していく過程で、

洗練された女性像が確立していった地域と言ってもいいかも知れません。

女性の美しさは顔立ちだけでなく、化粧や立ち居振る舞いにもありますから。

秋田美人、個人的には北側の内陸、大館とか小坂がおすすめです(←自分が良い思いをしただけじゃないかという疑惑あり)。

なお、美人というと、対馬には美人村という集落があり、そこの女性はみな美人だそうです。

これには、ウツボ舟(捨身行の一種)の伝説と呪いが絡んでいるとか。

ちなみに、雪女については、一番有名なラフカディオ・ハーンの怪談に掲載されている話は、

東京府西多摩郡調布村(現在の東京都青梅市)で採集された話だそうです。

そこに美人がいるかは・・・、やめときましょうね。そのほかに、雪女伝説自体は全国的に分布しています。

投稿日時 - 2009-08-31 00:47:16

>私は生まれてから山口県に住んでいますが、山口県は美人が生まれない地として有名です(あんまり嬉しくは無いですが)

なんでもむかしむかしの言い伝えのお話が残っているのですが、昔山口県に美人を生贄に差し出す事があったそうで

生贄が増えてはいけないとそれ以来美人を産ませなくなったと言う言い伝えを聞いた事があります。

私の記憶の中のものなので本当の言い伝えはもう少し違うと思いますが大体こんな感じです。

今現在山口に住んでいてあまり美人さんを見かけたことがありません(もちろん例外の方もいらっしゃるとは思いますが)

なんでもむかしむかしの言い伝えのお話が残っているのですが、昔山口県に美人を生贄に差し出す事があったそうで

生贄が増えてはいけないとそれ以来美人を産ませなくなったと言う言い伝えを聞いた事があります。

私の記憶の中のものなので本当の言い伝えはもう少し違うと思いますが大体こんな感じです。

今現在山口に住んでいてあまり美人さんを見かけたことがありません(もちろん例外の方もいらっしゃるとは思いますが)

虫に食い尽くされる島 ホボロ島

虫に食い尽くされる島 ホボロ島 東広島市安芸津町沖500メートルにある無人島(というより岩礁)ホボロ島が、小さな虫の大量発生で崩壊され、

消滅の危機に瀕している。

これは日本国内では珍しい地形の生物侵食に該当するという。

島は以前は最高地点で約22mの高さがあったが、現在では干潮時でも6mにすぎず、

100年後には島そのものが消滅してしまう可能性が懸念されている。

島を崩壊させている虫とはいかなるものか。

現地調査によると、体長1センチ程度でダンゴムシ似の『ナナツバコツブムシ』なる虫が大発生していることが

わかった。この虫は頑丈なアゴで島の岩をかじり、直径約1センチ、奥行きが1〜5センチの住処を作っていたのだ。

島の岩は風化でもろく虫食いされやすく、さらに波に浸食されて急速に崩壊の一途を辿っているようだ。

恐るべし、ナナツバコツブムシ。

http://www.kagakunavi.jp/topic/show/3...

http://umafan.blog72.fc2.com/blog-entry-505.htm...

[YouTubeで再生]

すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ?

すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ?

和歌山市加太に属し、紀淡海峡に浮かぶ無人島である『友ヶ島』。瀬戸内海国立公園の一部にも指定されている。

実は、第二次世界大戦までは要塞施設として一般人の立入は禁止され、地形図にすら記載されなかった負の遺産でもある。

ところが戦後、放置された廃墟の数々が、宮崎アニメの代表作『天空の城ラピュタ』の舞台、

ラピュタに瓜二つであることがひそかに人気になっており、実写版ラピュタ見たさに観光客が訪れている。

http://matome.naver.jp/odai/213230616200217290...

※動画は、音楽が途中でブツ切りなのがイタイ。しかも魔女の宅急便も入ってるし。

すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ?

すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ? 和歌山市加太に属し、紀淡海峡に浮かぶ無人島である『友ヶ島』。瀬戸内海国立公園の一部にも指定されている。

実は、第二次世界大戦までは要塞施設として一般人の立入は禁止され、地形図にすら記載されなかった負の遺産でもある。

ところが戦後、放置された廃墟の数々が、宮崎アニメの代表作『天空の城ラピュタ』の舞台、

ラピュタに瓜二つであることがひそかに人気になっており、実写版ラピュタ見たさに観光客が訪れている。

http://matome.naver.jp/odai/213230616200217290...

※動画は、音楽が途中でブツ切りなのがイタイ。しかも魔女の宅急便も入ってるし。

>>60

>>60 久高島の『イザイホー』が絶えそうになったり、

風葬がなくなったのは、まさか岡本太郎が戦犯の1人だったとはなあ…

http://ep.blog12.fc2.com/blog-entry-853.htm...

>>134

>>134 音楽さん、お久しぶり。

ゲーム板の『シューターは滅びず!』のスレ主であり、頻繁に書き込みもやってる者です。

『シルフィード ザ・ロストプラネット』の件で思い出すかも?

基本的にオカルト板が僕のテリトリーですが、たまにそちらでもレスしてます。

当スレを覗いてくれて、ありがとうございます。今後ともご贔屓に。

潮干珠・潮満珠から生まれた伝説がある島

山口県下関市長府沖、瀬戸内海に対のような無人島がある。

満珠島・干珠島(まんじゅしま・かんじゅしま)といい、神功皇后が住吉大神の化身である龍神から

授けられた2つの玉、潮干珠(しおひるたま)・潮満珠(しおみつるたま)から生まれたとのいわくがある神聖なる島だ。

源平合戦最後の決戦である壇ノ浦の戦いで、源義経率いる源氏が本陣を構えたという。

陸地に近い方(画像左側の島)が干珠であり、沖にある方が満珠と区別されているが、

単に両方の島を称して満珠・干珠と呼ぶことが多いようだ。

gj

オカルトだけど何か惹かれるものがあれば…

中ノ鳥島

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E3%83%8E%E9%B3%...

>>135

お久しぶりです、ちょくちょく見てますよw

以前の件はありがとうございました、お陰で隠し要素等フルコンプしてますよw

皆さんが紹介される他のゲームも楽しんでいます

もっとシューターが増えると良いですね、有難うございました<(_ _)>

中ノ鳥島

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E3%83%8E%E9%B3%...

>>135

お久しぶりです、ちょくちょく見てますよw

以前の件はありがとうございました、お陰で隠し要素等フルコンプしてますよw

皆さんが紹介される他のゲームも楽しんでいます

もっとシューターが増えると良いですね、有難うございました<(_ _)>

地図から消えた村

地図から消えた村 http://blog.livedoor.jp/isam21-village/archives/546868...

【幻想諸島航海記】地図から消えた島

http://homepage3.nifty.com/boumurou/island...

神津島の伝説

http://www6.ocn.ne.jp/‾nangoku1/kozudensetu.html

http://www6.ocn.ne.jp/‾nangoku1/kozudensetu.html

藤原純友の隠し財宝が眠る島

藤原純友の隠し財宝が眠る島 岡山県倉敷市の南端から沖合い1キロ先の海上に浮かぶ三角形の島が釜島だ。

今でこそ訪れる人もまばらな無人島にすぎないが、高度経済成長期には(昭和30年の調べによると)、

人口70人を数えるほどの定住者がいた。

昭和40年前後になると、海水浴客などの来客者が年間1万人にも達した賑やかな島だった。

その後、定住者もいなくなり、海水浴の客足も遠のいた。

釜島からは先史時代の石器(讃岐石の打製石器)や石斧、土器、古墳群などの遺物が多数見つかっており、

古の時代から人の出入りがあったことが偲ばれる。

また、藤原純友http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%B4%...が瀬戸内海で起こした

天慶の乱(940)の際には、島に出城が築かれ、追捕軍との戦で多くの兵が流血、周囲の海は赤く染まったと語られている。

それゆえに釜島には、「純友の隠し財宝が眠る」という噂がつきまとっていることで有名。

島名は、古くから行われていた製塩に由来する。塩を生成するときに海水を煮るための釜から釜島になったらしく、

以前は塩釜島と呼ばれたこともあった。

島の北側にある塩釜神社には、ひそやかな島の歴史を伝えるかのように古い鳥居と小さな祠が佇んでいる。

http://www.pref.okayama.jp/kikaku/chishin/ritou/13kamashi...

某本州の祭りでは駐在所の警官が泥酔して水死とか、いろいろ。

御蔵島伝説

御蔵島伝説 http://www5b.biglobe.ne.jp/‾mabuta/progra-m/legend-2.htm

「今日は神様が海を渡るから、絶対に海を見るなよ。もし見ちまったら、目がつぶれるぞ」

http://ameblo.jp/oooloveooo/entry-10795403960.h...

レオタード姿の海女さんがまぶしすぎる?壱岐島

レオタード姿の海女さんがまぶしすぎる?壱岐島 壱岐島(いきのしま)は、九州と対馬の中間にある島だ。

周囲には21の属島(有人島4・無人島17)が存在し、総称を壱岐諸島という。

官公庁の定義によると、「壱岐島」と呼ぶ場合、周囲の属島は含めない。

美しく豊かな景色が自慢の全域が、壱岐対馬国定公園に指定されている。

不思議なことに、南北17km・東西14kmの小さな島内には標高の高い山がないにもかかわらず、

火山がなんと100を数えるほど存在し、世界各地の研究者たちが3年の月日をかけて調査したものの、

結局、なぜ島に火山が密集しているか解明できず、断念させた逸話をもつそうだ。

壱岐島の産業は、その他の離島の例に漏れず、農業・漁業などの第一次産業が主である。

なかでも島の東部、八幡地区では、海女さんたちが太古の海人族からの引き継がれている素潜り漁を続けている。

驚くなかれ、彼女らはウェットスーツに身を包んでいるのではなく、レオタード姿で海に潜っているのだ。

島ではウェットスーツの着用を禁止しており、これを地元では『レオタード漁』と呼んでいる。

もっともレオタードとは聞こえはいいが、素肌の一番下にシャツ、次に長袖のヒートテック、

さらにシャツを重ね着し、その上に水着とレオタードと5枚着込むため、実際は着膨れして不恰好。

八幡の海女の漁は5月1日から9月末まで。とくに5月上旬は春をすぎた時期に潜るとはいっても、

海水は氷水のように凍てついているため、着込まないと仕事ができないという理由がある。

それよりも身体に負荷をつけさせ、乱獲を防いでいるんだとか。

http://www.chie-project.jp/001/no15.htm...

難破した遣唐使の高貴な人物の遺体が安置されていた鍾乳洞がある『沖永良部島』

難破した遣唐使の高貴な人物の遺体が安置されていた鍾乳洞がある『沖永良部島』 http://4travel.jp/traveler/maikyukyu/album/10188...

http://www.tabizanmai.net/rohman/2008amami/0907/index.ht...

瀬戸内海の島々こそ怖い島のアンダーグラウンド

岡山県東部に位置する島々を日生諸島と呼ぶ。

備前市日生町を中心に、瀬戸内市邑久町、兵庫県赤穂市にまたがる有人島、無人島14もの島から構成されている。

なかでもオカルト板的に食指が動くのは『首切島』であろう。

かつて島には重罪犯の処刑場があった。

地元の人は決して近寄らない場所なのだそうだ。

首切島

http://www.ceres.dti.ne.jp/‾genta/3.htm

流人島から流犬島へ(鹿久居島も含む)

http://t-fujita.typepad.jp/sein/2010/09/%E6%B5%81%E4%BA%B...

岡山県東部に位置する島々を日生諸島と呼ぶ。

備前市日生町を中心に、瀬戸内市邑久町、兵庫県赤穂市にまたがる有人島、無人島14もの島から構成されている。

なかでもオカルト板的に食指が動くのは『首切島』であろう。

かつて島には重罪犯の処刑場があった。

地元の人は決して近寄らない場所なのだそうだ。

首切島

http://www.ceres.dti.ne.jp/‾genta/3.htm

流人島から流犬島へ(鹿久居島も含む)

http://t-fujita.typepad.jp/sein/2010/09/%E6%B5%81%E4%BA%B...

長崎県の平戸の先にある生月島には、今も隠れキリシタンがいる。

長崎県の平戸の先にある生月島には、今も隠れキリシタンがいる。 明治になって禁教令が解かれたとき、他の地域と同じように宣教師が来て

カトリックへの同化が試みられたのだが、

300年の歴史の中で土着宗教のような独自の変化が起こっており

教義への信仰がなくなっていたため、うまくいかなかったそうだ。

今はもちろん隠れ住んでいるわけではない。

しかし、儀式などをひっそり行うこと自体が伝統になっており

信者本人にはそんなつもりはないのかもしれんが、

秘密めいたイメージがあるのも事実。

過疎化によって後継者が減り、今では廃れつつあるらしい。

http://yattemiyou.net/archive/kakure.htm...

管理職研修、由利島(ゆりじま)での受難

管理職研修、由利島(ゆりじま)での受難 由利島は愛媛県松山港の沖合に位置する、面積0.45k㎡の小さな無人島だ。

島には恐ろしげな伝説が残されている。

昔々のこと、瀬戸内海を行き来する舟は、潮待ちのために由利島の南端に舟を停泊させていた。

そんなとき舟に向かって、どこからともなく美しい女の声で「お舟に申すぅ……」と、聞こえてくるのだという。

船乗りたちは「化けもんの声じゃ!」と恐れ、錨をあげて島を離れること、しばしばであった。

こんな噂が広まり、船頭たちの間では、「由利島にだけは舟を止めるな。あそこには化けもんがおる」と不文律が

生まれたほどであった。

ある日、そんな怪談話を知らぬ一艘の舟が、急な潮に流され、由利島で待ちぼうけを食らうことになった。

しかたなく船乗りたちは眠りにつくことに。

深夜、山の中腹あたりから、「お舟に申すぅ」「お舟に申すぅ」と件の女の声がしたと思ったら、舟に近づいてくる気配がする。

ただならぬ声に目を覚ました船乗りたちは、舟から島を見ると、この世のものとは思えぬ絶世の美女が「お舟に申すぅ」「お舟に申すぅ」と、

言いながら走ってくるではないか。

逃げようにも錨をあげる暇すらない。あっという間に女は舟に飛び移った。途端、舟がグラリと揺れるほどの大音響が響いた。

船乗りたちは我が目を疑った。女が乗ったあたりを見れば、その姿は消え、かわりにまばゆい光が船上を染めているのだ。

なんと、そこには金銀銅の銭が山積みになっていたのだった。

「これは、どげんしたちゅうこっちゃ」と、船乗りたちは口々に言った。

しばらくして船頭が結論を出した。「あの女、わしらの舟が大阪に行くのを知っており、大阪につれて行ってもらいたいもんで、

『お舟にもうすぅ』と、言うたんじゃなかろうか。とすれば、みなの衆、舟を沈まさぬよう、大阪まで旅しょうや」

「なるほど、この銭、大阪までの舟賃というわけか」

夜明けになると同時に出航した。なんとか無事に大阪に着いた。

「はて、このぎょうさんの銭で何をしよう」と船乗りたちは、話し合った。

「そうじゃ、わしら船乗りじゃけん、舟具屋を始めたら、いい品が置けるかも」ということで、舟具屋を開店することに。

屋号も由利島の銭で建てた店だから『由利屋』と名付け、店は繁盛したという。

ちなみにチキンラーメンで有名な日清食品では、管理職の研修をこの島で行っている。

下記URLはその模様。

無人島でサバイバル体験!

http://www.tanken.com/yurijima.htm...

日清、若手管理職にチキンラーメン持たせて「無人島」に放り込む研修再開

http://nakasoku.blog18.fc2.com/blog-entry-1024.htm...

猿島の日蓮伝説

猿島の日蓮伝説 1253(建長5)年4月、日蓮上人は上総から鎌倉へ向けて船出した。

しかしながら春の海は潮の流れが速く、船足も捗らない。

そのうち南西の風が強まり、時化に遭ってしまう。

もはや船の進路方向さえわからなくなり、そのうえ横殴りの強風と大波に船はもてあそばれ、

船底には穴が開いてしまった。

船底から水があふれてくる。このままでは沈没は時間の問題。

上人は舳先に立ち、「南無妙法蓮華経」と題目を唱えた。すると驚くべきことに船底の穴がふさがれ、浸水がおさまった。

奇跡は続いた。いつしか上人の前に不思議な白い猿が現われ、とある無人島を指さしたのだ。

上人はなんとか島に避難し、嵐をやりすごしたのだった。(のちに、この白猿にちなんで『猿島』と呼ぶようになったという)

一息ついた上人は白猿に導かれ、猿島から船を出し、横須賀にある米ケ浜の海岸に上陸しようとしていた……。

一方そのころ、三浦半島の石渡左衛門尉は前の晩、東方から偉人が来るとのお告げを受け、高台から海を眺めていた。

するとどうだ。船に乗った日蓮上人がこちらに向かってくるではないか。

左衛門尉は、あの人に違いないと思い、浜に降りて待つことにした。

ところが船は近づいてくるも、浜は磯になっており上陸することができず、立ち往生していた。

左衛門尉は海に入り、上人を背負って上陸することにした。

なんとか陸まで運んだはいいが、上人が左衛門尉の足裏を見てみると大量出血している。

「足はいかがされた?」案じた上人が聞くと、「どうやらサザエの角で切ってしまったようです」と左衛門尉。

そこで上人がふたたびお題目を唱えると、左衛門尉の出血はピタリと止まった。

さらには以来、周辺で獲れるサザエの角はなくなったという。

嵐に飲みこまれ船底に穴があいたとき、浸水がなぜ止まったのかというと、船底の裏には大きなアワビが貼りついており、

それが栓の役目を果たしたことがわかった。

このあと上人は左衛門尉の世話を受けながら21日間、米が浜の洞窟にこもったあと、鎌倉へ向け去っていった。

日蓮伝説と要塞の島 「猿島」1

http://homepage3.nifty.com/rurounotami/yokosuka_sarushima...

日蓮&要塞

http://www.aonosimasima.sakura.ne.jp/sarusima.ht...

墓が2つある島々

墓が2つある島々 現代、埋葬する墓とお参りする墓は同じであるのが通常であるが、民俗学者の柳田国男によると、

かつては埋葬する墓と参る墓との別々が存在したのが一般的だったそうだ。

遺体を土葬する場所を『埋め墓』と呼び、石塔を建てて霊を祭る墓を『参り墓』と称した。

これを『両墓制』という。

現代人には奇異に思えるかもしれないが、この両墓制の風習が今もなお残る地方がある。

瀬戸内海の塩飽諸島の島々がそれだ。

起源はいくつか挙げられる。

埋葬と祭儀が区別された古墳時代からの名残である説。

遺体は穢れたものであるから、別の清らかな場所に祭祀の場を設けようとした『穢れ』思想の説など。

たしかに土葬は土壌汚染を免れない。衛生面を考え、埋め墓を高台など人里離れた場所に設け、

参り墓を集落の近くに作ったとすれば合理的だ。わざわざ山の中腹まで墓参りするとなると、老人たちは骨が折れる。

しかし近年、土葬がなくなりつつあるのに加え、過疎、高齢化の影響で埋め墓、参り墓が渾然一体となり、

維持すらままならなくなっているのが現状だ。

このように日本の葬祭文化は多種多様であるが、時代の変遷とともに平易化していくにはあまりにも惜しい。

先祖代々から引き継いできた民俗風習の灯火は絶やしてはいけない。

21世紀へ残したい香川 両墓制(塩飽諸島など)

http://www.shikoku-np.co.jp/feature/nokoshitai/kurashi/4...

瀬戸内海の青い墓/香川県三豊市

http://www41.tok2.com/home/kanihei5/kagawa-awasima.h...

調べてみると、ほぼ釣りの名所w

[YouTubeで再生]

>>162

>>162

>今年、学生と沖縄に民俗学収集に行くんだけど

元○○○さんであるCentroDestra氏よ、学生とはなんじゃい?

なんの自営をしてるんだっけ? とどのつまり、貴殿は何者なんだ?

いずれにせよ、民俗学の調査に行くのなら(結構なご身分ですな!)、このスレにて詳細に報告されたし。

沖縄周辺も含め、鹿児島のトカラ列島もまた民俗学ファンにとっては垂涎のネタの宝庫。

レポート、心待ちにしておりますよ。

>>162

>>162 >今年、学生と沖縄に民俗学収集に行くんだけど

元○○○さんであるCentroDestra氏よ、学生とはなんじゃい?

なんの自営をしてるんだっけ? とどのつまり、貴殿は何者なんだ?

いずれにせよ、民俗学の調査に行くのなら(結構なご身分ですな!)、このスレにて詳細に報告されたし。

沖縄周辺も含め、鹿児島のトカラ列島もまた民俗学ファンにとっては垂涎のネタの宝庫。

レポート、心待ちにしておりますよ。

[YouTubeで再生]

人間魚雷『回天』の訓練基地があった島

人間魚雷『回天』の訓練基地があった島

山口県周南市の沖合10数kmのところに大津島という小島がある。

人口は約400人超で7つの集落で形成されておるものの、その他の離島の例に漏れず、

65歳以上の高齢化率が70%に達しており、少子過疎高齢化の進んだ限界集落だ。

戦時中には、島の周辺で人間魚雷『回天』の発射訓練が行われていたことで知られ、

今も訓練に使用された基地跡が残されている。

太平洋戦争末期、「天を回らし、戦局を逆転させる」という起死回生の悲願をこめて、人間魚雷『回天』は産声をあげた。

回天一型は九十三式酸素魚雷を改装したものである。

酸素魚雷は発射後に航跡が残らないという、終戦まで欧米も開発できなかった日本軍の切り札だった。

回天は大量の爆薬を搭載し、この中央に人間が乗り、隊員みずから操縦して敵艦に体当たりする、いわば水中版特攻隊。

速力30ノットは出たらしいが、航続距離が短いので、潜水艦に搭載されて目標近くまで運搬されなければならない。

しかし米軍の対潜哨戒技術が高かったため、多くの回天が潜水艦ごと発見され撃沈されるという憂き目にあった。

隊員の訓練基地が築かれた大津島には、全国から20歳前後の精鋭たちが集結し、毎日厳しい訓練を繰り返した。

そして祖国を守るため、ここから出撃していき、多くの若き命が散華した。

回天Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E5%A4%A...

戦跡探訪

http://www17.ocn.ne.jp/‾senshi/senseki.htm

人間魚雷『回天』の訓練基地があった島

人間魚雷『回天』の訓練基地があった島 山口県周南市の沖合10数kmのところに大津島という小島がある。

人口は約400人超で7つの集落で形成されておるものの、その他の離島の例に漏れず、

65歳以上の高齢化率が70%に達しており、少子過疎高齢化の進んだ限界集落だ。

戦時中には、島の周辺で人間魚雷『回天』の発射訓練が行われていたことで知られ、

今も訓練に使用された基地跡が残されている。

太平洋戦争末期、「天を回らし、戦局を逆転させる」という起死回生の悲願をこめて、人間魚雷『回天』は産声をあげた。

回天一型は九十三式酸素魚雷を改装したものである。

酸素魚雷は発射後に航跡が残らないという、終戦まで欧米も開発できなかった日本軍の切り札だった。

回天は大量の爆薬を搭載し、この中央に人間が乗り、隊員みずから操縦して敵艦に体当たりする、いわば水中版特攻隊。

速力30ノットは出たらしいが、航続距離が短いので、潜水艦に搭載されて目標近くまで運搬されなければならない。

しかし米軍の対潜哨戒技術が高かったため、多くの回天が潜水艦ごと発見され撃沈されるという憂き目にあった。

隊員の訓練基地が築かれた大津島には、全国から20歳前後の精鋭たちが集結し、毎日厳しい訓練を繰り返した。

そして祖国を守るため、ここから出撃していき、多くの若き命が散華した。

回天Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E5%A4%A...

戦跡探訪

http://www17.ocn.ne.jp/‾senshi/senseki.htm

>>167

>>167 こないだとりあえず板で、旅行先どこへ行くかスレ立てして決めたんだっけ?

ご存知かとは思いますが、その雄島を紹介しましょう。夏も近づいてきたことだし、オカルト板らしく。

雄島の幽霊話は捏造されたもの?

雄島(おしま)はの福井県の越前海岸にある、東西40m、南北200mほどの島でありながら

地元の人々から『神の島』と呼ばれたり、または『瑞巌寺の奥の院』とも称される島だ。

本土から島へは渡月橋で結ばれており、橋全体が神社と同様、朱塗りなのだ。

これは神の島への入り口であり、この世とあの世を結ぶ結界を意味する。

事実、渡ってすぐ島の守り神である大湊神社の鳥居が出迎えてくれる。

島内に点在する岩窟には、諸国から渡った修行僧が刻んだ卒塔婆や仏像、法名などが数多く見られ、

霊場としての風景を今にとどめている。

昼間の雄島の顔は神聖な聖域でありながら、日本海に沈む夕日が美しい絶景ポイントとして知られ観光客に人気だが、

夜ともなればそれも一変する。

というのも、近くに自殺の名所で名高い東尋坊があり、身を投げた自殺者の遺体が漂着することが少なくないんだとか。

それにくわえ、夜は心霊スポットとして屈指の知名度を誇ることで有名。

日が暮れてから橋を渡ると、海から無数の白い手が伸びてきて引きずりこまれてしまうというウワサがあるそうな。

他にもこんな恐ろしいことも……

大湊神社の本殿へ参拝するには古い石段をのぼっていくのだが、途中道は左右に分岐する。

右手から反時計回りに進む『順打ち』と、左から時計回りに進む『逆打ち』と呼ばれるルートがあり、

いたずら半分『逆打ち』の巡礼道に足を踏み入れてしまったものなら、霊界に迷いこんでしまい、

二度と元の世界へは戻れなくなるという。

実はこの2つのルートも、右回りが『逆打ち』で、左回りが『順打ち』ではないか、との説があり判然としない。

ところが、肝試しに行った者たちが実際に2つのルートを回るも、そういった報告はほとんど聞かれないのが実情だったりする。

これは、東尋坊から投身自殺した遺体が潮の流れに乗り、雄島に流れ着くことに端を発しているのではあるまいか。

遺体は荒波に揉まれ、磯の岩肌でヤスリがけされたうえ、魚や甲殻類についばまれ、

ふた目と見られる状態ではなくなっているのがめずらしくない。

そんな悲惨な亡骸を見せ物にしたくないがために、地元の人たちの思いがさまざまな伝承を生み出したのかもしれない。

雄島を歩く正しい順路?

http://www.chunichi.co.jp/kenmin-fukui/article/oshiete/l...

東北心霊地図

http://gost.s35.xrea.com/hukui/read.cgi?DIR=hukui&FILEN...

解説どうもありがとうございます^^

実際に行ってみると、おばさんが一人たたずんでいた事意外は不気味ではなかったです。

実際に行ってみると、おばさんが一人たたずんでいた事意外は不気味ではなかったです。

>>170

>>170 そのおばさんは、ちゃんと生きた人間だったの?

平郡島の蛇の池伝説

山口県柳井市の南20kmの伊予灘に浮かぶ細長い島、それが平郡島(へいぐんとう)。

島名の由来は鎌倉時代に木曽義仲の子、平群丸(へぐりまる。『郡』ではなく『群』)が落ち延び、

住み着いたことから冠された。

集落は頑丈な石垣で囲まれた家々が寄り添い、棚田状の段々畑が山の斜面に広がっており、牧歌的な景観が眼を和ませる。

島の西には『蛇の池』と呼ばれる神秘の池がある。

間近に海があるにもかかわらず、池の水には塩分が含まれていないことから神の水として神聖視している。

その逸話がこんな内容だ。

……今を去ること820年もの以前。

平家は度重なる戦いに敗走、四国屋島の一戦にも大敗を喫し、一部の兵船は熊毛郡室津半島に落ち延び、

阿月池の浦の潟(砂丘などで外海と分離してできた湖)になった池に潜んだ。

源氏の軍勢はこれを見つけ、両軍入り乱れての合戦となり、たちまちにして湖は血の色をたたえた。

この騒ぎに驚いたのは、池の主たる大蛇である。

もともと釈迦如来の使者といわれ、長らく平穏生活を送っていたが、

時ならぬ狼藉者によって聖地を血で汚されたのだからたまらない。

心清きものの住むところではないと、住み慣れた池をあとにし、まずは近くの皇座山に登った。

(今でも皇座山の山頂には草木の茂らない場所があり、そこに大蛇が住んでいたと言い伝えられている)

ある日のこと、室津半島から平郡島へ漕ぎ帰ろうとする漁師が、年のころ18、19の美女に呼び止められた。

女はどうしても今夜中に平郡に渡らなければならないのだという。

「なにとぞ渡してくれたまえ。お礼として、そなたが漁に出たとき、ただの一度だけ、

船一杯の獲物を得させてあげましょう」と、頭を下げた。

漁師はそんな話を眉唾に思いつつも、女に従い、平郡へ渡すことにした。

女が指さした島の波打ち際を見ると、驚いたことに今までなかった大池が広がっているではないか。

青く澄んだ美しい池である。

浜に着き、船から降た女は、「私の家はすぐそこです。お礼の漁はこの一帯でしなさい。

そのかわり、二度と網をお入れなさるな」と言い残し、かき消すようにその姿はいなくなった。

次の朝、漁師は半信半疑の思いで網を投じた。

するとどうだろう、船が魚で溢れんばかりの大漁ではないか。

浜へ帰って魚を売り、たらふく儲けた漁師。しかし味を占めてしまい、すっかり女の言葉を忘れ、

予備の船まで用意してふたたび漁に出てしまった。

予期に反して、二度目も獲物で船が満杯になった。

ところが、いざ帰ろうと船を岸に向けて漕ぎ出したところ、一杯だった獲物は、またたく間に蛇と化したのだ。

漁師は生きた心地もなく、船を捨てて海へ飛びこみ、命からがら逃げ帰ったという。

島の伝説

http://www.higeg.jp/heigun/heigun2.htm...

自然と歴史が育んだ島-柳井市 平郡島

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a123003/island/heiguntou.h...

平郡島では幽霊船が目撃されるという……

平郡島では幽霊船が目撃されるという…… 平郡島の東南端5.5キロの沖合では、まさにオカルト板らしく、

神出鬼没の幽霊船が目撃されることで地元では有名らしい。

潮が凪いだ闇夜、突如として嵐が起こり、白波が荒れ狂ったと思ったら

巨大な黒船のシルエットが浮かび上がるという。

マストに一個の火が灯るや瞬く間に数を増やし、船全体が灯火の塊となり、

闇と激しい波間のさなか、しばらくの間、炎の浮き城となって姿を現すというのだ。

平郡東のみならず、平郡西でも同じような幽霊船が目撃されており、

同じく灯火の塊となった幽霊船が、見ている人に接近してきて、

ついには人々の頭上をかすめ山の彼方に消えていったとか……

明治8年、御用船『大阪丸』が食糧、金銀を満載して航行中、

平郡島の前にある船舶の寄港地、上関(かみのせき)に立ち寄った。

その際に船長をはじめ幹部らが豪遊し、ご用金を湯水のごとく使い果たした事件があった。

その証拠を隠蔽するべく船長らは平郡沖で船を沈没させた。事情を知らぬ水夫たちまで見殺しにし、自分たちだけが助かったのだ。

そのとき、罪もなく沈められた水夫たちの霊が浮かばれず、今もなお怨霊となってさまよっているのではないか、と言われている。

もっとも、『大阪丸』は3本マストで、英国で建造された総トン数440トンの船であったと記録に残されており、

幽霊船との因果関係は明らかにされていない。

この怪異譚は中央大学の民俗研究会ですら調査報告書を提出している。

柳井の昔ばなし 幽霊船

http://www.yanai-museum.jp/modules/ethnic1/photo.php?lid=...

周東総合病院No.207 02月号(なんと病院のホームページ!)の「5.峠の往来(20)」の部分を注視せよ

http://www.hsp-shuto.jp/shinkokyu/201102.htm...

523: キビチー(東日本):2010/10/24(日) 23:55:49.88 ID:e2UXFvEuP

昔小笠原の母親と娘5人の女だけの民宿に泊まったとき、

夕食のとき、どの子が一番かわいい?と聞かれた

角が立たないよう末っ子の中一の子をかわいいと言ったら、

午後十時頃、部屋でごろごろしてるとその子がきた

どうやら島以外の男性と交わるのが習わしらしい

528: プイ(東京都):2010/10/25(月) 00:02:14.64 ID:oaJGq7dP0

>>523

どこだよ!

小笠原のどこなんだよ!!

535: リッキー(東京都):2010/10/25(月) 00:17:51.93 ID:Gk35mlas0

>>523

少なくとも30年、恐らくは50年以上前だろ。

昔は島外の人と交わるのが当たり前だったんだよな。

思うに離島ゆえに血が濃くなることを避ける為の知恵だったかと。

昔小笠原の母親と娘5人の女だけの民宿に泊まったとき、

夕食のとき、どの子が一番かわいい?と聞かれた

角が立たないよう末っ子の中一の子をかわいいと言ったら、

午後十時頃、部屋でごろごろしてるとその子がきた

どうやら島以外の男性と交わるのが習わしらしい

528: プイ(東京都):2010/10/25(月) 00:02:14.64 ID:oaJGq7dP0

>>523

どこだよ!

小笠原のどこなんだよ!!

535: リッキー(東京都):2010/10/25(月) 00:17:51.93 ID:Gk35mlas0

>>523

少なくとも30年、恐らくは50年以上前だろ。

昔は島外の人と交わるのが当たり前だったんだよな。

思うに離島ゆえに血が濃くなることを避ける為の知恵だったかと。

削除(by投稿者)

>>178

>>178 そういや、こないだ、市役所が認知症のばあちゃんが行方不明になった旨を放送してた。

山間部で暮らすばあちゃんだったのに、はるか30キロ離れた海岸で溺死体となって発見された。

腐敗が進んでいたらしく、DNA鑑定でようやく本人と確認されたって、

捜索隊に参加したおっちゃんが言ってたなあ……

屹立するやもめ岩

伊豆諸島の最南端にある無人島、孀婦岩(そうふいわ)。東京都八丈支庁が管理事務を行っている。

東京の南約650km、鳥島の南約76kmに位置し、標高99m、東西84m、南北56mの屹立した孤立突岩だ。

こんな形状の岩礁ならめずらしくなさそうに思えるかもしれないが、驚くべきことにまわりは2000m級の深海。

海底から聳え立っており、海上に出ているのは山の頂上なのだ。

孀婦岩は別名『やもめ岩』、英名はlot’s wife(ロトの妻)と呼ばれる。

18世紀の終わりごろ、初めてこの島を発見したイギリス人は一目見るなり、『ロトの妻』と名づけた。

旧約聖書に登場するロト(アブラハムの甥にあたる)は、ヨルダンの低地ソドムに妻と二人の娘とともに住んでいた。

ソドムは作物が豊かに実っていたが、町の住人は労働せず、昼間から酒や性交に溺れる者ばかりで、

法も秩序もないほど腐敗していた。

神はそのありさまを嘆き、ソドムを滅ぼすことを決めた。

二人の天使がロトの家を訪れ、すぐに町から立ち去るよう伝えた。

天使はこう言った。「いいですか。命がけでお逃げなさい。ただし、うしろを振り返ってはいけない。立ち止まってもいけない。

山に逃げなさい。さもないと、あなたたちも滅ぼされてしまうでしょう」

ロトとその家族は夜明け前にソドムを出るが、道中、背後のソドムがある方角から大音響とともに光が迸る。

邪念を抱いたロトの妻は言いつけを守らず、うしろを振り返った。次の瞬間、彼女は塩の柱と化してしまった。

町を滅ぼすものの正体を見てみたい好奇心や、不安、あるいは家に残してきた財産などの物欲から振り向いてしまったとされている。

この戒めは、天災が襲いかかったとき、よけいなことは考えず、取るものもとりあえず必死で逃げよ、とのことだそうだ。

お散歩宮・風の吹く道

http://snowy-owl.tea-nifty.com/crescent/2007/07/post_ca8c.htm...

孀婦岩(ソウフイワ)

http://blog.projectbee.com/zodiac/taurus/sb.cgi?eid=1...

神々の核兵器〜ソドムとゴモラの町に何が起きたのか?〜

http://members3.jcom.home.ne.jp/dandy2/works/works_14_2_a.htm...

これぞ自然の神秘、軍艦岩

これぞ自然の神秘、軍艦岩 与那国島のサンニヌ台(断崖が階段状に続く自然景観)のすぐそばには、

さながら軍艦が停泊しているようなフォルムの岩礁が目につく。それが軍艦岩だ。

直線的な軍艦の甲板と管制塔のようなデザインがカッコいい。

観光の際、以前は軍艦岩の間近から見学できたものの、近年は崩落の危険があるため立入禁止になってしまった。

画像は陸側の展望台からのアングルで、最近ではその展望台すらも入れなくなってしまったとのこと。

現在は海側から遠巻きに望むか、東崎の展望台からなんとか見える程度。

風化侵食で創り出された奇岩は数あれど、これほど雄雄しい造形美はなかなかお目にかかれない。

与那国島の観光

http://www.ishigakijimaumibe.com/ritou/yonaguni/sanninu/sanninu...

[YouTubeで再生]

姫島の七不思議とは

姫島の七不思議とは

大分県の国東半島からフェリーで20分ほど行くと、東西7キロメートルの細長い島に到着する。

それが姫島だ。

古事記によると伊邪那岐命(イザナギ)、伊邪那美命(イザナミ)の二神が『国産み』の際、

大八島のあとに続けて産んだとされる6つの島のうち、4番目に産んだ女島であるとされている。

この女島こそ姫島であったという。

また日本書記によれば、垂仁天皇の御代、意富加羅国(おほからのくに・今の韓国南部)の

王子である都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)が、ある日、黄牛に田器を背負わせて田舎に行くと、

知らぬ間に牛がいなくなった。

捜しているうちに老翁が現われ、こう言った。「おまえの捜している牛は郡公が殺して食ってしまった」

阿羅斯等は郡公の館に行って牛の代償を求めると、郡公は白石を与えた。

白石を持ち帰り、寝室に置くと、たちまち美女と変化したではないか。

阿羅斯等はたいそう喜んで求婚するも、美女は忽然と消えてしまった。

阿羅斯等が追い求めると、美女は海を渡って日本国に至り、比売語曽の神となった。

姫島の名前の由来はここからはじまるのだった。

姫島はかくも古代からの伝承が残る島であり、様々な伝承が島内の名所に関連づけて語り継がれてきた。

代表的なものが姫島七不思議であり、七不思議のうちの3つは比売語曽神にちなむものである。

瀬戸内海国立公園 大分県 姫島

http://www.himeshima.jp/kanko/tourist/seven/index.htm...

姫島の七不思議とは

姫島の七不思議とは 大分県の国東半島からフェリーで20分ほど行くと、東西7キロメートルの細長い島に到着する。

それが姫島だ。

古事記によると伊邪那岐命(イザナギ)、伊邪那美命(イザナミ)の二神が『国産み』の際、

大八島のあとに続けて産んだとされる6つの島のうち、4番目に産んだ女島であるとされている。

この女島こそ姫島であったという。

また日本書記によれば、垂仁天皇の御代、意富加羅国(おほからのくに・今の韓国南部)の

王子である都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)が、ある日、黄牛に田器を背負わせて田舎に行くと、

知らぬ間に牛がいなくなった。

捜しているうちに老翁が現われ、こう言った。「おまえの捜している牛は郡公が殺して食ってしまった」

阿羅斯等は郡公の館に行って牛の代償を求めると、郡公は白石を与えた。

白石を持ち帰り、寝室に置くと、たちまち美女と変化したではないか。

阿羅斯等はたいそう喜んで求婚するも、美女は忽然と消えてしまった。

阿羅斯等が追い求めると、美女は海を渡って日本国に至り、比売語曽の神となった。

姫島の名前の由来はここからはじまるのだった。

姫島はかくも古代からの伝承が残る島であり、様々な伝承が島内の名所に関連づけて語り継がれてきた。

代表的なものが姫島七不思議であり、七不思議のうちの3つは比売語曽神にちなむものである。

瀬戸内海国立公園 大分県 姫島

http://www.himeshima.jp/kanko/tourist/seven/index.htm...

削除(by投稿者)

毎度ありがとうございます。知らない間に『オカルトちゃんねる』にて当スレが取り上げられたようです。

毎度ありがとうございます。知らない間に『オカルトちゃんねる』にて当スレが取り上げられたようです。 http://blog.livedoor.jp/occult12/archives/9649236.htm...

遅筆ですが、今後もボチボチ続けていく所存です。

悲しき歴史 金光坊島(こんこぶじま)

>>73でも取り上げた補陀落渡海の追記。それにまつわる島があるらしい。

井上靖の小説に、史実を元にした『補陀落渡海記』がある。

時は永禄8年(1565年)。舞台は補陀洛山寺、主人公は住職の金光坊である。

初めて補陀洛渡海をしたのは、平安初期の貞観11年(869年)に渡海した慶竜上人であった。

以来、金光坊の時代までの700年間に渡海したのは10人も満たなかったのだが、

時代変わって金光坊のころ(戦国終期)、渡海が一種のブームになってしまう。

祐信上人が渡海したのは享禄4年(1531年)で金光坊が27歳のときである。

補陀洛山寺にやって来て半年足らずの金光坊は、このとき初めて渡海の実態を知った。

寺の代々住職が渡海するのは61歳を迎えた年の11月。

住職が次々と渡海に消え、ついに56歳となった金光坊が後を継ぐことになった。

金光坊は檀家信者からの人望が厚い人物であった。

自身も時期が来れば、尊敬する師の正慶上人のように立派に渡海へ出て往生したいと願ってやまなかった。

しかしながら出立の時期が近づくにつれ、心中は穏やかではなくなるというのは、

さしもの仏に仕える身であっても悲しき人の性であろう。

先に渡海した上人たちのことを思うと、まだ渡海に向かうにあたって明鏡止水の域に至っていないことに気づかされる。

ふんぎりがつかないまま、ついに渡海する日がやってきた。

金光坊とつき従う僧らが寺を出ると、檀家を含めた見物人が大勢つめかけていた。

船に入るや、屋形がかぶせられ、釘を打って閉じこめられてしまった。 あとは暗闇。

金光坊の渡海船が3、4艘の船に曳航され、宮の浜の沖合にある綱切島まで運ばれる。

そこで一泊して同行者と別れを惜しんだのち、渡海船は大海に向けて押し出されるのだ。

ところが今回は様子がおかしい。綱切島に着くと、「上人さん、さらばですじゃ」と、声をかけられた。

嵐が近いので見送りの船はすぐに戻るという。

しかたなく金光坊は、渡海船の中で一夜をすごした。

身体がゴロゴロと転がり、痛みで目をさますと、どうやら大時化の真っ只中。

いてもたってもいられず、金光坊は闇の中の屋形から逃げようとした。

体当たりで屋形を破ったところで船は転覆。無我夢中で板子にしがみついた。

金光坊は小さな岩礁に打ち上げられているところを救助された。

実は同行の者たちは嵐が強くて戻ることができず、別の島で一夜を明かしていたのだ。

とはいえ、渡海が中断されるわけではない。同行者たちは相談したのち、金光坊を漁師の船に乗せることにした。

金光坊は抵抗したが、付き添いの役人たちは耳を貸さなかった。

急ごしらえの箱がかぶせられ、船底に釘でがっちり固定された。

そして無情にも船は黒潮に乗って流されていった……

金光坊が一度は命拾いした岩礁こそ、のちに『金光坊島』(こんこぶじま)と冠される島である。

「補陀落」信じ海のもくずに

http://www.zb.ztv.ne.jp/sgj8rw3t/cocoro_02.htm...

島野浦に漂着したソレは『うつろ舟』だった?

島野浦に漂着したソレは『うつろ舟』だった? 宮崎県延岡市の沖にある周囲15kmの島野浦(しまのうら)。地元民は親しみをこめて「しまんだ」と呼ぶ。

「いわしの舞う島」と言われるほど漁業が盛んで、リアス式海岸に囲まれ、

沖合にはテーブルサンゴが群生する美しい景観が広がっている。

そんな島野浦にも、風変わりな伝説が残されている。それが「メキシコ女王伝説」だ。

内容はこうだ。

江戸時代の末期、島野浦の漁師がカツオ漁に出かけていた。

その帰港の途中、波間に漂う奇妙な木箱を発見。

漁師たちはためしに拾い上げ、海藻や貝が付着した木箱を手斧で開けてみることにした。

なんと、中には白骨死体が横たわっているではないか。

フサフサの金髪の頭部に、赤や青の宝石をちりばめた黄金の冠が輝いていた。

それだけではない。死体の周りには金銀財宝で埋め尽くされていたのだ。

漁師たちの間では、せめて冠だけでも取り出そうとの意見も出たが、大方は祟りを恐れたため、

小島に埋葬することにした。(そう言いつつも、結局は多少の財宝を拝借したのだが)

そして、この事件はどんなことがあっても他言はしない、二度とこの島に上陸しないと堅く誓った。

そのころメキシコで内乱があったらしく、島民はあの白骨死体をメキシコの女王だと信じていた。

今も、海に流した女王の柩が潮に乗って漂着したのだと言い伝えている。

概要だけで考察してみると、いわゆる『うつろ舟』を想起せずにはいられない。

いずれにせよ、異文化はこのような形で流れこんでくるものだし、

そこから派生した寄り神信仰も然りである。

島野浦(しまんだ)メキシコ女王伝説

http://www.lead2001.co.jp/ritou/story/index.htm...

今も石塔が建っている仏島

今も石塔が建っている仏島 愛知県蒲郡市、三河大島の南に位置する『仏島』。

なんともいわくありげな匂いがたちこめている。これはチェックせずにはいられないだろう。

案の定、こんな話が残っていた。

昔、三河の沖合に、干潮のときにだけ姿をあらわす岩礁だけの島があった。

この島の周りは潮の流れが速く、暗礁も多いことで知られ、たくさんの船が座礁、

もしくは沈没して多くの船乗りが命を落としていた。

それでこのあたりは『船の墓場』、『死者の海』と呼ばれ、誰ひとりとして近づく者はいなかった。

あるとき、兄弟の船乗りが村の石屋に頼まれて、大きな石塔を知多の村まで運ぶことになった。

この日は天気も潮の流れも良く、絶好の船出日和だった。

ところが、船が沖合にさしかかると、急に潮の流れが変わり、舵が利かなくなってしまう。

2人が乗った船は潮に流され、こともあろうに人々から恐れられている死者の海に来てしまった。

そのとき、積荷である石塔を結んだ綱が突然切れたかと思うと、船が傾いて石塔は海に落ち、

兄弟も海に投げ出されてしまった。

海に落ちた2人が島の方を見ると、なにやら島のてっぺんに人影が見える。

目を凝らして見れば、なんとそれは骸骨のような形相をした、恐ろしい亡者の群れが兄弟を手招きしている姿だったのだ。

これを見た2人は、死にもの狂いで泳ぎ、やっとの思いで浜にたどり着いた。

この恐ろしい出来事に懲りた兄弟は、次の航海では陸寄りの航路を取ることにした。

しかし、いざ出航するも、やはり途中から舵が利かなくなり、またぞろ死者の海へと流されてしまう。

今度ばかりは助からないだろうと、念仏を唱え出す兄弟であったが、恐る恐る島の方を見ると、

島の頂上には海に沈んだはずの石塔が建っているではないか。

これを見た兄弟は、ここで亡くなった船乗りの亡霊が、供養を求めて石塔を島に運んだのだと知った。

ここで亡くなった者たちが哀れに思え、村の衆にこの経緯を話し、石塔に供え物を捧げ、

坊さんにお経をあげてもらい、迷える死者の魂を慰めたのだった。

以来、この島は『仏島』と呼ばれるようになり、また不思議なことに、

あれほどあった暗礁も海中深くに沈み、引き潮のときだけ仏島が姿を見せるようになったという。

三河大島周辺をクルージング

http://suzukimarine.co.jp/marina/mikawamito/blog/2009/08...

テキ穴の人骨の正体は? 飛島

テキ穴の人骨の正体は? 飛島 山形県酒田市の北西39kmの日本海に位置する孤島、それが飛島。

飛島は東北の日本海側で唯一の有人島である。面積2.7km、人口280人足らず。

島の歴史は古く、約6000年前の縄文時代のものと推定される遺跡が発見されている。

発掘された土器を分析したところ、東北北部の特徴があるものから、北陸の特徴のものまで、

広範囲の種類が眠っていたことが判明した。

すなわち縄文時代から飛島は、重要な文化の交流地点として機能していたことがわかる。

ところで島では、昭和39年11月に奇妙な事件が発生している。それが『テキ穴騒動』だ。

集落である勝浦と中村の境に位置する、磐の磯近い『ホグラ』に、『テキ穴』なる海蝕でできた洞窟があるのだが、

ある日、飛島中学校の生徒3人がこの穴を探検すべく中に入り、奥にある広い空間で22体分もの人骨を発見したから、

島はたちまち騒然となった。

集団自殺か、はたまた殺人か。

警察が調査するも、人骨は茶色く変色し、風化して海綿状態となっており、

長い年月が経過したものであることがわかり、事件性は薄いということで捜査は打ち切られた。

代わりに学術調査団が編成され、発掘調査がはじまったわけだ。

その結果22体の人骨は、時代や性別、年齢層もバラバラで、一番古いもので、なんと平安時代にまで遡るという。

現在は洞窟と海は道路が敷かれて遮断されているが、かつて洞窟の入口は海に面していたのだ。

流れてきた水死体が波によって洞窟内に入りこみ、そこに堆積していたとも考えられる。

だとすれば、波に流された人骨もあったろうから、22人分の遺骨だけで済まないかもしれない。

じつのところ、ほかにもいろんな仮説があり、どれもが決定打に欠けるのだ。

『テキ穴』は、大昔、島の住人の墓場だったという説、

火を焚いた痕跡もあることから、単なる住居だった説、

海賊が住んでいた説、あるいは人身御供として贄が入れられた説があり、想像が尽きない。

それにしても『テキ穴』の名前の由来はなんであろう。なにか不安をかきたてるネーミングではある。

『北狄』(ほくてき)や『夷狄』(いてき)という、蝦夷と同義の野蛮人を指す『テキ』ではあるまいかという人もいる。

テキ穴を住処とするは、たがために?

http://doune.blog82.fc2.com/blog-entry-495.htm...

不思議アイランド「飛島」

http://blogs.yahoo.co.jp/mas_k2513/13548810.html...

仮面神は硫黄島にもあった

仮面神は硫黄島にもあった 硫黄島 八朔踊り

http://amahorizon.exblog.jp/13212309...

硫黄島八朔太鼓踊

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.iuk....‾matubara/geino/matsuritogeino/taikoodori/iojimahassakutaiko.html

高額当選者が続出だって? 高島の宝当神社(ほうとうじんじゃ)

高額当選者が続出だって? 高島の宝当神社(ほうとうじんじゃ) なんと、とある神社で参拝すると宝くじの当選確率が高くなるという、

にわかには信じがたい島が佐賀県は唐津市にあるそうな。それが高島である。

高島には島の守り神として、島民に慕われている神社がある。野崎隠岐守綱吉なる戦国時代の武将を祀ったものらしい。

綱吉は1554(天文23)年、信州の諏訪に生を授かった。幼いころより文武両道だった綱吉は戦のたびに手柄を立てた。

ところが、その有能さを家臣に妬まれて居場所を失い、西へと流浪し1573年、この高島に移住を決意。

当時、島民たちはせっかく収穫した農作物などを海賊に略奪される災難にあっていた。

綱吉は一肌脱ぐことを誓った。ある日、例のごとく海賊が島民が収穫したばかりの農作物を奪い、

船に乗りこもうとしているところを、綱吉は疾風のごとく追い船に飛び移るや否や、その怪力無双の力で帆柱を引き抜き、

海賊たちをなぎ倒したのだ。

襲いかかっきた海賊を相手に、綱吉自身も負傷しながらも、たった1人で複数の海賊を蹴散らしてしまった。

かろうじて生き残った海賊の数人は、島民から奪ったものを差し出して降参宣言。これにて一件落着と相成ったわけだ。

その後、海賊仲間に綱吉の武勇伝は伝播し、高島は二度と海賊の標的にされなくなったという。

島の平和を取り戻し、島民の誰もに慕われた綱吉だったが、32歳の若さで病死したとのこと。

とはいえ、そのリスペクトぶりはすごい。現在、高島では、多くの住人が野崎姓を名乗っているほどだから。

その綱吉が祀られている宝当神社だが、ここには毎年サマージャンボや年末ジャンボが売り出される時期になると、

全国からこぞって一攫千金を狙う人々が神頼みにやってくるという。年間だけで約15万人もの来客があるというから、

知る人ぞ知るということなのだう。

参拝後、みごと宝くじが当たったとお礼状が社内に飾ってあるのだが1等、2等の高額当選者はめずらしくないんだとか。

これも綱吉の善行のなせるわざなのだろうか。野崎隠岐守綱吉は死しても英雄なのだ。

宝当神社の歴史

http://jinja.ehoh.net/b.htm...

宝当神社参拝ガイド

http://houtou.uresii.biz/index.htm...

妖怪『素麺婆』は実在した? 直島

妖怪『素麺婆』は実在した? 直島 瀬戸内海上に浮かぶ直島。

地元では江戸時代初期から、魔物と化したばあさんが住みついていると信じられてきた小川がある。

その言い伝えがこんな内容だ。

あるとき、村人の法要に出向いた僧侶は精進落としのそうめんと酒を振舞われた。

満腹になり、酔いも回った。夕方になったので、帰途に着くことに。

暗い山越えの道の途中、のどの渇きを憶えた僧侶は小川を見つけた。

近づくと、川面にざんばら髪の見るからに怪しい老婆が現れたではないか。

「水を飲んで休んでいかれたらよろし」と、老婆が言った。

僧侶は訝しげに思いつつも小川の前でひざまずき、水を飲み始めた。

老婆はその隙を見逃さなかった。僧侶を川に引きずりこむと殺してしまったのだ。

老婆の蛮行はそれだけにとどまらない。僧侶の腹を裂くと、胃袋から未消化のそうめんをつかみ出し、

川の水でそうめんをすすいでからズルズルと食らったのだ。

それ以来、幾度となくこの小川で人が殺され、腹を裂かれては食べたばかりのそうめんを食べる老婆が目撃された。

……と、概要からすれば荒唐無稽な話だが、ごく近年にまで目撃談があり、

ありきたりな妖怪話で済まされないのが興味深い。

実はこの『そうめん川』の近くに屋敷があり、鶏の屠殺を生業とする老婆(目撃談によると、

40代だったともされている)が、神格化ならぬ『妖怪化』されて作られた妖怪だったらしい。

伝説のそうめんばばあ屋敷跡を新聞社取材班が発見

http://matome.naver.jp/odai/213308944301439310...

悲しき口減らし 八丈島の『人捨穴』

悲しき口減らし 八丈島の『人捨穴』 東京から287km離れた絶海の孤島、八丈島。

かつて日本では罪人に対する刑罰『流罪』があった。言うまでもなく流罪は別名『島流しの刑』であり、

最高刑である死罪に次ぐ重い刑だった。

八丈島が流刑の地として選ばれた理由のひとつに、黒潮の流れが速いことから『島破り』『島抜け』

(島からの脱走)が困難だったためとされている。

関ヶ原の戦いで西軍石田三成方に属した宇喜多秀家を筆頭に、その後、

明治初期に流罪が廃止されるまで八丈島には1900人近くの流人が送られてきた。

流刑地といえば聞こえは悪いが、流罪を言い渡される罪人は暴力犯よりも政治犯がほとんどであった。

そして政治犯の多くは文化人であり、元は貴族等位の高い者であった。

したがって、そのような人物が大勢流される島には豊かな文化が伝えられ、栄える事例もめずらしくなかったが、

それには流人を温かく迎え入れた島民の寛大な心のおかげだったからこそである。

むしろ島民の方こそ情報が欲しくて、積極的に流人を招き入れたほどであった。

さて、その八丈島と言えども、かつては食べるに困り、泣く泣く家族を口減らしにした悲しき歴史があった。

陸の孤島はただですら食料が乏しい。1822(文政5年)、新島からさつまいもが八丈島に伝播するまで慢性的飢饉が続き、

ついに島民は緊急避難として家族を間引きすることを決意したのだ。

三原山を分け入った先にその穴はあるという。『人捨穴』と呼ばれる穴が。

その昔、島では高齢を迎えた老人たちが男女問わずここへ連れてこられ放置された(ほとんどが自主的だったとも)。

穴に入れられた老人たちは何も口にせず、ただ死を待つのみであった。

はたして暗闇の向こうに、島の希望の灯火が見えたのだろうか?

西高東低波高し!!温泉だらけの八丈島旅行 part6 人捨穴

http://tripvader.jugem.jp/?eid=30...

聖堂の詩その7—人捨て穴

http://blog.goo.ne.jp/soujyakuwakasa/e/98553cb551aaf...

江戸時代の人口調整方法

http://www.systemicsarchive.com/ja/a/population.htm...

52:天之御名無主 :02/02/08 06:17

15年ぐらい前にNHKで見たレポートで、瀬戸内海のとある島ではいまだにある風習が続いていて、

それはその島の子供が16歳になると、絶対にセックスをしなくてはならないものでした。

ルールはこう。

その祭りは一定期間内に行われるもので、祭りになると男・女それぞれ3〜4人同士でとある家に集まり、

3日ぐらい共同生活を続けます。

そこで気の合う同士で事を行うのですが、選択権があるのは男子だけで、

指名を受けた女子には拒否権がありません。

可愛い1番人気の子には、当然、バッティングもあり得るのですが、

そうなると親同士の話し合いで、決着を付けなければなりません。

引き下がった男子は、他の女子を指名しなくてはなりません。

例え相手が凄いブサイクでもセックスしなくては一家の恥なのですから。

すなわち、何が何でもペアにならなくてはならないのです。

セックスする順番にもルールがあったはずなのですが、忘れてしまいました。

ペアになると両家の親同士があつまり、隣の部屋でセックスする自分たちの子供の様子を

伺うそうです。

親たちは伺いながら興奮するどころか、上手く仲良くなれるかが心配で仕方ないとか

なんとか言ってたことを覚えています。

勿論、TVではセックスの場面などは映すわけが無く、家に集まった子供たちが

ダベリあってる場面とか、親たちの顔を写してるだけでしたが、

この放送を見た当時はまじでショックでした。

どうしてこの島に生まれなかったのだろうかと。

だれかこの話に心当たりがある人、見てないかな?

70:天之御名無主 :02/04/20 15:50

>>52

夢と希望をありがとう・・・

15年ぐらい前にNHKで見たレポートで、瀬戸内海のとある島ではいまだにある風習が続いていて、

それはその島の子供が16歳になると、絶対にセックスをしなくてはならないものでした。

ルールはこう。

その祭りは一定期間内に行われるもので、祭りになると男・女それぞれ3〜4人同士でとある家に集まり、

3日ぐらい共同生活を続けます。

そこで気の合う同士で事を行うのですが、選択権があるのは男子だけで、

指名を受けた女子には拒否権がありません。

可愛い1番人気の子には、当然、バッティングもあり得るのですが、

そうなると親同士の話し合いで、決着を付けなければなりません。

引き下がった男子は、他の女子を指名しなくてはなりません。

例え相手が凄いブサイクでもセックスしなくては一家の恥なのですから。

すなわち、何が何でもペアにならなくてはならないのです。

セックスする順番にもルールがあったはずなのですが、忘れてしまいました。

ペアになると両家の親同士があつまり、隣の部屋でセックスする自分たちの子供の様子を

伺うそうです。

親たちは伺いながら興奮するどころか、上手く仲良くなれるかが心配で仕方ないとか

なんとか言ってたことを覚えています。

勿論、TVではセックスの場面などは映すわけが無く、家に集まった子供たちが

ダベリあってる場面とか、親たちの顔を写してるだけでしたが、

この放送を見た当時はまじでショックでした。

どうしてこの島に生まれなかったのだろうかと。

だれかこの話に心当たりがある人、見てないかな?

70:天之御名無主 :02/04/20 15:50

>>52

夢と希望をありがとう・・・

日本のアトランティス 瓜生島

日本のアトランティス 瓜生島 その島は伝説そのものである。

大分県の別府湾には、かつて瓜生島と呼ばれる島があったと言われている。

大分市の沖合500mほどの位置にあったといい、周囲約12km、人口は5000人を擁し、

港町として賑わいを見せていたとされている。

ところが1596(文禄5)年に起きた大地震により崩壊、津波に飲みこまれ、島はたった1日にして海底に沈んだというのだ。

地震については、ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスが、「九州にある太閤の海港が地震によって被害を受けた」と言及しているうえ、

実際に起きた地震であったことが現在研究で判明している。慶長豊後地震を示唆しているのではないかとの見解を出している。

震源地は別府湾南東部で、マグニチュード7.0程度の地震が起きたものだったらしい。

もっとも、1699(元禄12)年に記された『豊府聞書』なる瓜生島についての書物があるのだが、

いかんせん地震から100年以上あとの記述であるため信憑性に欠けるとして、いまだ伝説の域から脱しきれていないのが現状である。

島には古老の口伝により言い伝えが語り継がれてきた。

それはこんな内容だった。「瓜生島に住む人々は仲良くしなくてはならぬ。一人でも仲たがいをする者があれば、

神仏の怒りに触れ、島は海中に沈んでしまう。その前兆として、守り神ののえびす様のお顔が真赤になる」

この言い伝えを鼻で笑った申引村(さからすむら)に住む加藤良斎という医者が、悪ふざけのつもりでえびす様の顔を真っ赤に塗ってしまう。

奇しくも地震が頻発し、やがて大津波が島を襲い、一夜にして島は跡形もなく消えてしまったというのだ。

専門家の音波探査機による調査では、まさしく瓜生島があったとされる位置の海底に地層の乱れが示された。

東西約2.2km、頂点から底辺までが約2.5kmのトライアングルゾーンに、多量の土砂が堆積していることが明らかとなったのだ。

これが伝説の島の名残であろうか……。

瓜生島沈没ー日本のアトランティス物語

http://www.ailab7.com/uryuu.htm...

瓜生島 “沈んだ島”の虚像と実像

http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/10/uryujima.ht...

しめ縄の向こうは常世 夫婦岩

しめ縄の向こうは常世 夫婦岩 三重県伊勢市の二見興玉神社にある夫婦岩は、一般的に夫婦円満や家内安全、海上保安、

大漁追福の象徴であり祈願祈念でもあるが、古くは古神道における磐座信仰とされ、

自然に存在する巨石、岩、山を御神体とし、神が宿る場所として崇められてきた。

それを注連縄で飾り、鳥居を備えたりして、神が鎮座する証としている。

夫婦岩の大きさは、男岩(おいわ)で高さ9m、女岩(めいわ)は高さ4m、2つの岩を結ぶ大注連縄の長さは35mを誇り、

男岩には16m、女岩に10m巻かれ、その間が9mあるそうだ。

夫婦岩は、沖合660mの海中に鎮まる興玉神石の鳥居と見なされており、日の出の遥拝所として古くから知られ、

両岩の間からの日の出は、5月から7月頃が見ごろである。

男岩と女岩を結ぶ大注連縄は、『結界の縄』と称され、注連縄の向こうを常世神(とこよのかみ)が

太平洋の彼方から寄りつく聖なる場所、そして手前を俗世という隔たりを表している。

この大注連縄は、文保年間(1317〜1319年)には張られていたらしく、現在も氏子たちにより年3回、

張替え神事が行われている。

『古事記』においても夫婦の神話が多くあり、イザナギとイザナミ、サルタヒコとアメノウズメなどの物語があり、

これらが賽の神(さいのかみ)や道祖神になり、磐座信仰と変遷していったと考えられている。

このことから地蔵や道祖神において夫婦が一体となってかたどられたり、

2つの大小の岩や石像が一対となったものが祀られているものは、全国に多い。

胸を焦がす、二見の海の彼方に常世の国

http://beniiwa.blog97.fc2.com/blog-entry-816.htm...

▲ページ最上部

ログサイズ:691 KB 有効レス数:430 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

オカルト掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:怖い島・いわくつきの村・総合