ミステリー・ロマンを追いかけたい

▼ページ最下部

001 2025/03/15(土) 20:38:56 ID:JzYu3BkoTQ

歴史のミステリーを解き明かしたくないですか?追いかけたくないですか?

なんかいい題材ない?もしくは自分なりに研究してる人とかいますか?

返信する

002 2025/03/15(土) 20:40:05 ID:JzYu3BkoTQ

003 2025/03/15(土) 21:01:51 ID:gP2cnshrtc

しょっちゅうやってます。全部オリジナルでね。両手ぐらいは持説があるよ。

返信する

004 2025/03/15(土) 21:02:46 ID:DCH24Go5gA

邪馬台国は架空。

しかもそれが日本だとするのも無理が有り過ぎる。

返信する

005 2025/03/15(土) 21:54:16 ID:jOzgdIJfpM

006 2025/03/15(土) 22:24:53 ID:JzYu3BkoTQ

>>3 おもしろそう。どんなのがあるんですか?

以前、地元の石碑に書いてある文字から、文化資料館とか図書館とかで調べて明治時代の事件の供養関係の石碑だったみたいなのが判明して面白かったんですよね。

>>4 てことは真相もなにもないって感じですかね。

>>5 いろんなところに説がありますよね。

返信する

007 2025/03/15(土) 23:26:32 ID:gP2cnshrtc

>>6 その1 明治維新は神武東征の焼き直し説

その2 前方後円墳は、ホトをデザインしたもので、後継が神社建築の鳥居、鈴、参道、拝殿、本殿レイアウト説。

とかね。

返信する

008 2025/03/16(日) 00:00:39 ID:5WOJI2Xcs6

>>7 その2がおもしろそうですね。

ホトが何か調べましたがそう言われればそう見えるかも。

それが神社関係に繋がってる説も興味深いです😄

返信する

009 2025/03/16(日) 13:21:29 ID:q5QJbdiMYA

魏志倭人伝を書いた人って本当に日本に来たのか?

来てないって話もあるみたいだけど

返信する

010 2025/03/16(日) 14:15:25 ID:gsytep3fmU

>>9 書いた人は来てないが、来た人の最新情報は盛り込まれているね。来た人は248年に来日し、魏が西晋に代わってから台与が派遣した遣使で帰還した塞曹掾史張政だよ。18年間もの間滞在した。

返信する

011 2025/03/16(日) 14:25:53 ID:V5uIRTfa0I

012 2025/03/16(日) 15:02:30 ID:gsytep3fmU

>>11 247年からの間違いでした。場所はあいまいなのではなく、張政自身が、邪馬台国を九州から畿内に東遷させた立役者だから。ヒヤリングした陳寿は、この張政の英雄的活躍を敢えて記載しなかった。張政の分を過ぎたる介入の咎めを避けたかったか、本家邪馬台国が、大陸通商のために残存したから、九州か、畿内かゴチャついた記述となり、現代人を悩ましている。本家邪馬台国が滅んだイベントが、磐井の乱。

返信する

013 2025/03/16(日) 15:21:23 ID:gsytep3fmU

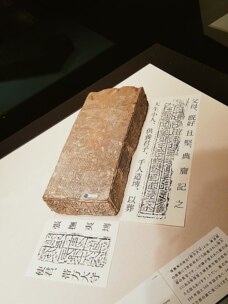

魏志倭人伝には山から朱砂が出ると記されているが、丹を産するのは、中央構造線沿いだから、九州邪馬台国ではなく、畿内邪馬台国の描写に違いない。張政は、帰国後に帯方郡太守にまで出世し、彼の地に墓があり、墓誌の磚に刻まれた文字に、張撫夷とある。夷狄倭国の都を遠ざけた手柄は伝わってはいたのに違いない。

返信する

014 2025/03/16(日) 15:51:59 ID:7F/NIS0eMo

>>9 日本に来たことが無い妄想作家の作品に、

ちょこっとだけ出てくる全身刺青の裸族の島を、

それは日本だって言い張ってるアホが騒いでるだけ。

返信する

015 2025/03/17(月) 11:39:48 ID:zIvRcZog1A

邪馬台国もアトランティスも似たようなもんだな

返信する

016 2025/03/17(月) 16:38:29 ID:tZQSNCu0aw

これって完全に解明される時って来るのだろうか

返信する

017 2025/03/17(月) 20:45:44 ID:j/rM5/AekQ

景行天皇記を読み込むと、九州には、本家邪馬台国(大和=倭)があった事が分かる。仲間の印の三種の神器を掲げ出迎える様子が度々登場するからだ。

返信する

018 2025/03/17(月) 21:11:15 ID:j/rM5/AekQ

対馬伊都国ルートが東遷後に沖ノ島宗像、遠賀川ルートにシフトしたことも明確だ。張政は、瀬戸内海航路を拓いた人物でもある。のみならず、卑弥呼の亡骸を船に載せ、瀬戸内海を運び、箸墓に古墳を築いた人物でもある。古墳時代をはじめたのは、張政のアイデアによる。多分、張政の祖先に張騫がおり、張騫は、西方大月氏と国会を樹立しようとした一族の英雄冒険家だ。張政は、張騫に憧れていたろう。自分は東方海上を制する気概を抱き、皇帝の命を逸脱して倭の鎮撫後退工作に走った。却って国造りに貢献してしまったから、倭は早く4世紀には漢四郡滅亡後(313年)の朝鮮半島に進出してしまう。

返信する

019 2025/03/18(火) 15:09:28 ID:gGqW5Jrd.M

>>13 墓は288年説が有力だから、張政来日時30歳だとすれば2017年生まれの享年71歳で没、49歳で帰国、なかなかバランスがいい。油の乗った人生の現役時代の大半が倭国に捧げられた人生だ。

嘗てはその線で書かれた張政レポートという作品がネット上にアップされていたが、消えてしまったのが惜しまれる。東遷主導は、私の妄想だがね。

返信する

020 2025/03/18(火) 15:33:28 ID:gGqW5Jrd.M

魏志倭人伝には年号なしに

「壱与は倭の大夫で率善中郎将の掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。そして、臺(中央官庁)に参上し、男女の生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大句珠二枚、模様の異なるいろいろな錦二十匹を貢いだ。」

と締め括られている。

この年号は下記で266年と推定できる。

『日本書紀』の神功紀に引用される『晋起居注(現存せず)』に、泰初(「泰始」の誤り)2年(266年)に倭の女王の使者が通訳を重ねて朝貢したとの記述がある。現存する『晋書』武帝(司馬炎)紀では266年、同・四夷伝では文帝(司馬昭)の時代(255~265年)及び武帝の泰始の初め(266年か)に倭人が朝貢したことが書かれている。

木佐敬久も、ここから張政滞在期間を20年と割り出した。この重要な事実が、何故か無視されがちなのだ。

返信する

021 2025/03/18(火) 16:56:00 ID:gGqW5Jrd.M

卑弥呼は倭迹迹日百襲姫命だから、孝霊天皇の娘。箸墓古墳にほうむられている。夫はいない。一応大物主の妻ということにはなっているが、大物主には活玉依毘売という妻がいるが、こちらは子をなし、倭迹迹日百襲姫命は、ホトを箸で突いて死ぬ。

一方、天服織女が忌服屋で神御衣を織っていたとき、須佐之男命が天斑馬を堕し入れたため驚いて梭(機織りの際、横糸を通すのに使う舟型の器具)で陰部を衝いて死んでしまう。この事件が天照大御神が天石屋にこもるきっかけとなった、とあるが、天服織女は登場せず、天照大神自身が機を織り、ホトを突いて死んだ説が濃厚だ。

つまり、天照大神=倭迹迹日百襲姫命=卑弥呼だ。

返信する

022 2025/03/18(火) 17:12:28 ID:gGqW5Jrd.M

台与は誰に比定されるかといえば、倭迹迹日百襲姫命の姪孫崇神天皇の娘である豊鍬入姫だろう。年齢的にも合うし、斎宮の起源、天照大神の宮外奉斎の伝承で知られる巫女的存在だ。つまり、卑弥呼の後を継いだ巫女である台与(トヨの中国側当て字)自身が斎宮、斎王なのだ。南北朝時代までの660年間、皇女が台与を演じ続けてきたことになる。

返信する

023 2025/03/18(火) 20:07:50 ID:gGqW5Jrd.M

なぜ、台与の霊的力を頼んだのか?台与が国の乱れを収めた故事は、中国の魏志倭人伝からも逆輸入されて知られていたからである。

南北朝時代に斎宮の終焉を迎えたのは、南北朝時代の始まる延元の乱で、朝廷の分裂により国が乱れて、台与の効力ももはやこれまでとの諦念が支配したからだろう。磐井の乱や壬申の乱を思い出させたに違いあるまい。

返信する

024 2025/03/18(火) 21:32:39 ID:gGqW5Jrd.M

そもそも壬申の乱翌年の673年、天武天皇は「大来皇女(おおくのひめみこ)」を最初の斎宮として伊勢神宮に奉じた。

これは、天武朝が、倭国時代の卑弥呼死後国が乱れたのを収めた「台与共立による国家安定」を意識的に再現した可能性が高い。

台与(=豊鍬入姫命)が天照大神を奉じて国家を安定させた歴史を踏まえ、同じ役割を皇女に担わせることで、王権の正統性と霊的安定を確立しようとした。

斎宮制度は、明らかに台与共立事績の再演儀礼なのだ。

返信する

025 2025/03/29(土) 14:13:38 ID:kf9VN3frho

壬申の乱まで伊勢神宮は、猿田彦を祀る地であり、猿田彦が二見ヶ浦で謀殺されて、伊勢大神として祀られていた。大海人皇子が伊勢の方に向かって拝んだとあるのは、伊勢大神に向かって祈ったので、天照大御神に対してではない。猿田彦終焉の地を北東に据えた場所に内宮、外宮を設けたのは天武朝であり、同時に斎宮も発足した。此処から、鬼門に猿という陰陽道の解釈が生まれ、平安京の鬼門に猿ヶ辻、日吉の神猿、比叡、賀茂神社と斎院、と繋がってゆく。猿とは、猿田彦なのであり、以来、伊勢神宮は、猿田彦封じなのだ。

返信する

026 2025/03/29(土) 21:05:52 ID:kf9VN3frho

694年建設の大藤原京の鬼門にあるのは、もちろん、三輪山=大神神社である。三輪山のオオモノヌシ=猿田彦=ヤマタノオロチだ。オオモノヌシの子孫が太田田根子だが、猿田彦の子孫の大田命が伊勢神宮に土地を提供した。大田命は、大若子命であり、天日別命が猿田彦でもある。纏向は古くは、太田という地名だった。

垂仁天皇愛息ホムチワケノミコは、唖であったが、出雲に派遣され出雲大神を拝むと言葉を発する事ができた。仮宮で一晩過ごす際肥長比売が褥を共にしたが、寝姿を窺い見るとその正体は大蛇であったという。肥長比売=大蛇=三輪山=オオモノヌシ=出雲大神=猿田彦=伊勢大神。

返信する

027 2025/03/29(土) 21:37:41 ID:kf9VN3frho

出雲の国譲りにおける建御名方神が、伊勢の国譲りにおける伊勢津彦だ。すんなりOKした事代主神は伊勢では大田命ということになる。

猿田彦の風貌描写は、ヤマタノオロチとそっくりで、「その神の鼻長は七咫わ背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いている」とあり、ヤマタノオロチの「頭と尾はそれれぞれ八つずつあり、眼は赤い鬼灯(ホオズキ)のようであった。松や柏が背中に生えていて、八つの丘、八つの谷の間に延びていた」と似ている。つまりは、両者とも、国津神、葦原の中つ国の先住支配者である。

返信する

028 2025/03/29(土) 21:42:02 ID:1GgjBGhngk

029 2025/03/29(土) 21:49:52 ID:kf9VN3frho

古墳時代が終わり、皇祖を神に仕立てる試みが7世紀はじめから企てられ始め、壬申の乱後に仏教寺院建築を模倣した神社建築を創作した。もちろん、弥生時代以来の純倭風様式でだ。嘗ての国津神も同時に神社形式で祀ることになり、伊勢神宮、杵築大社、賀茂神社などが次々と生まれた。この神格化操作の中で、卑弥呼=倭迹迹日百襲姫命は、天照大御神になったのである。

返信する

030 2025/03/29(土) 22:48:46 ID:kf9VN3frho

>>27 ホオズキのような眼とは、倭種の切れ長の目とは異なる縄文系の二重でつぶらなどんぐり眼だと思われる。

返信する

031 2025/03/30(日) 07:05:09 ID:lsrsDzlnvM

>>29 古墳や神社建築は、近世の城普請と同じで、地方豪族の財力、富の蓄積を放出させる役割と、それに相反する動員力や地力を強める機能の二つの側面があった。古墳には土木技術や灌漑技術の伝播という意味もあったが、神社建築には寺院建築同様の文化的趣向、細工の普及と祭祀、祭事儀礼の統一という意味しかない中、住人の意識変革には大いに役立ち、率先して採り入れられた。

返信する

032 2025/04/05(土) 22:19:56 ID:n0avs4NDXw

大抵の神社は皇祖神関係ない。出雲大社、大神神社、賀茂神社、諏訪大社などはもちろん、本来は

伊勢神宮ですら関係なかったが、猿田彦封じの

二神を皇祖神にしてから、神祇神道系神社が建てられ始めた。如何にも霊験あらたかならざる心もとない宗教として始まったから、早く仏教の力添えにすがりたかった。早くも東大寺大仏開眼供養から、宇佐八幡宮の実験的神仏習合が始まった。

返信する

033 2025/04/06(日) 09:37:58 ID:6aJxecxWck

卑弥呼は実在したのか?

本名は何というのか?

通名だっりしないだろうか?

九州に居たのか?

奈良に居たのか?

俺と何か関係があったのか?

無かったのか?

謎は深まるばかりだ

返信する

034 2025/04/06(日) 09:52:24 ID:BEABVfRgSk

>>33 全部答えるよ。

実在したけど中国から馬鹿にされた政体であった時代の祭祀王だったから国史には書けず、加工したよ。

倭迹迹日百襲姫命だよ。

九州にいて死んでから奈良箸墓に葬られたんだよ。

あんたとは関係ない。

大した謎ではないし、深まらないよ。

返信する

035 2025/04/07(月) 13:41:04 ID:6C/RXGu1vM

宮地嶽古墳、丸隈山古墳、石人山古墳は、磐井の一族の陵墓と考えられている。岩戸山古墳が磐井の墓だとされているが、磐井は即ち邪馬台国本家筋の末裔だ。更には、最後期の大王陵墓型前方後円墳でもある。

畿内でも、最後期の大王陵墓型前方後円墳は、継体天皇の今城塚古墳とされているから、このことから分かるのは、九州邪馬台国滅亡と同時に、九州は勿論ながら、畿内でも大王陵墓型前方後円墳か消滅したことである。

本家邪馬台国の滅亡が古墳時代の終わりを意味する。邪馬台国東遷と同時に古墳時代が始まり、本家邪馬台国滅亡と同時に古墳時代が終わる。

ならば、もはや九州本家筋は、飛鳥時代には捨て置かれたが?

いやいや、本家邪馬台国滅亡を鎮魂した神社こそが宇佐八幡宮ではあるまいか?

返信する

036 2025/04/07(月) 14:33:09 ID:6C/RXGu1vM

応神5世の孫である継体天皇と、応神を祀る宇佐八幡宮、応神は実は九州本家邪馬台国出身大王ではなかったか?応神は、朝鮮半島進出に熱心に取り組んで好太王に敗れて引き上げざるを得なかった大王だ。この時の軍隊引き上げにより、列島内部に、馬、甲冑、武具などの騎馬民族的な文化要素の横溢が顕著になり、古墳副葬品も武張った物が増える。これを勘違いしたのが江上波夫の騎馬民族王朝説。邪馬台国本家と干戈を交えるに、邪馬台国本家出身の応神天皇5世の孫継体を探し出して充てたるは実に酷なる采配であった。

返信する

037 2025/04/07(月) 14:50:19 ID:6C/RXGu1vM

中大兄皇子は、応神に擬せられ、恰も九州邪馬台国本家筋のごとく即位が躊躇せられた帝だった。そういえば、継体もまた、即位がグズグズしていた。中大兄皇子の場合は、白村江の戦いで唐に弓引いたのは、邪馬台国であり、倭国、日本ではございませんという偽装のためとも考えられる。なぜなら、遣唐使で日本は倭国とは別種と偽り、邪馬台国斬りを演出して敗戦国ウォッシュ、ロンダリングを企てていたからだ。継体の場合は、自己嫌悪からかも知れん。

返信する

038 2025/04/07(月) 21:38:01 ID:6C/RXGu1vM

日本の天皇、大王で、崇神天皇、応神天皇、継体天皇は、実在性や、特徴的な存在感で、他とは異なる独自性を持つ。そこにさらに中大兄皇子を加えてもよいだろう。

彼らは、天皇皇統の中で、ひときわユニークで、時代を画す特別な存在だが、それは共通して、邪馬台国の影を引き摺った天皇、大王であることに由来する。歴史家も皆、この4名の特別性に気づいているが、邪馬台国絡みだとは考えていない。

邪馬台国絡みというよりは、邪馬台国を消した王たちと一括できる。まんまと消せているから、後世の歴史家もその実像を炙り出せない。

崇神天皇は、邪馬台国から東遷した初代天皇で、架空の神武天皇の実在モデル。

応神天皇は、九州邪馬台国出身で、朝鮮半島進出を試みて夢破れた武人天皇にして宇佐八幡宮に祀られた神仏習合権現様。神功皇后凱旋シーンでは、死を偽装されて瀬戸内海を船で運ばれた畿内入りが描かれるが、当時の人は妙な既視感に襲われたはずだ。卑弥呼の亡骸の喪船による航行に準えているからだ。つまりは、東遷イメージの再現だ。

継体天皇は、応神5世の孫で、九州邪馬台国末裔の磐井を滅亡させ、中大兄皇子は、斉明天皇共々神功皇后、応神天皇に擬せられ、対外的には最後の邪馬台国(倭国)王に偽装された大王。

返信する

039 2025/04/08(火) 08:01:04 ID:iQ7wqqwDNI

邪馬台国や卑弥呼を歴史の闇に葬りつつ様々に何らかの方法で書き残そうとした苦心が日本書紀には刻まれている。なんとかして自分たちの本当の過去を遺したい。しかし、隠さねばならない、その葛藤の痕跡を読み取れるかどうかの力量が試される史書だと言える。

歴史家には歯が立たず、逆立ちしても炙り出せないが、時代状況や動機、書き記したい隠れた欲求に気づいたなら、空想家には浮かび上がる像がある。

返信する

040 2025/04/08(火) 08:46:32 ID:iQ7wqqwDNI

武烈天皇の後を、本家邪馬台国の磐井が継ぐ線もあり得た。しかし、畿内大和は、本家九州邪馬台国の中央返り咲きを忌避した。地場豪族たちが許さなかった。磐井の乱は王位継承戦争であったわけだ。継体に、本家筋を滅ぼしてきたら、受け入れてやんよ、という意地悪な条件を突きつけた戦だった。そもそも本家筋九州邪馬台国の応神も、畿内大和は受け容れず、河内どまりであり、後世、河内王朝などと勘違いされたのだ。守旧派畿内大和の葛城やらの排他性は、応神以降の本家邪馬台国の血にも拒否反応をしめしたから、継体も越前なんぞに埋もれていたわけだ。本家対分家闘争の、分家に味方する地場勢力恐るべし。これが国津神の系譜であり、猿田彦や出雲、大物主、賀茂氏、三輪氏なのだ。もうそろそろ本家筋を潰して後顧の憂いを断とうではないか、という願いを抱くまでに6世紀畿内大和地場勢力は力を持ったのだ。

返信する

041 2025/04/08(火) 20:38:42 ID:iQ7wqqwDNI

景行天皇の熊襲征伐は、畿内邪馬台国が、九州に残した本家邪馬台国と依然対峙し続けた狗奴国処分の話と読める。本家邪馬台国と共に狗奴国を討ち取ったわけだ。日本武尊が、東国、蝦夷征討に出るのは、嘗ての東遷の焼直しで、畿内から更に東征をして見せることで、神武天皇がそもそも南九州から立って日向から東征したくせに、なぜ今更景行天皇が日向を討つのかという疑義をかき消して見せたかった。

崇神天皇か、今さら四道将軍派遣のなぜと同じ構図。

正直、なぜ日向発の神武天皇の後続世代が今さら景行天皇の時代に日向を討たねばならないのか?

多分、景行天皇時代に狗奴国処分たる日向征討が成ってから、神武天皇の東征伝説を創作した。その東征伝説を畿内発東征伝説で延長して、邪馬台国九州説を掻き消そうとしたのが日本武尊の東国遠征説話。べ、べ、別に畿内大和王権の本家は、九州邪馬台国なんかではなく、畿内大和も東征するからね。邪馬台国は九州かどうか詮索しないでよ。確かに神武天皇は九州から東征したけど、イコール邪馬台国が九州にあったわけじゃないからね。景行天皇がいた畿内に卑弥呼がいたかもよ。倭王升帥が景行天皇のつもりだからね、と撹乱したくて、神武天皇と邪馬台国無関係説を打ち立てたかった。それくらい神武東征は、邪馬台国九州説を示唆しそうで危険視されたんだろう。だったら、神武天皇を捏造してまでの神武東征自体を載せなきゃいいだけなのに、どうしても実在崇神天皇の東遷は、畿内大和王権のアイデンティティだったのだろう。本音では、九州本家邪馬台国が恋しい魂の源郷だったのだ。

返信する

042 2025/04/08(火) 20:54:54 ID:iQ7wqqwDNI

邪馬台国を消したかった理由

1.磐井の乱で滅ぼしたのが本家邪馬台国だと悟られたくなかった。王位継承戦争なんかではなかったよ。信じてね。

2.白村江の戦いで唐・新羅連合軍と戦った倭国=邪馬台国は、他所の国だから我等日本とは仲良くしてね、と媚び続けたから。

そんな理由で日本書紀からは邪馬台国が消し去られた影響を、現代の文献史家も被っている。

返信する

043 2025/04/11(金) 09:32:32 ID:uGh0.aBbWc

卑弥呼の鏡の隠し場所が古墳から伊勢神宮に変わったわけやな。何かと畿内大和は、邪馬台国を隠したがってきた。所詮は邪馬台国は、他所から来たマレビトで、地元の豪族たちの権力闘争のパワーバランスの上にたなびく霞みたいなもんやったんちゃうか?地場豪族の和を尊ぶ政治が日本の政治の原点やから、そのために仏教も儒教も利用されてきたと。

返信する

044 2025/04/11(金) 09:43:49 ID:uGh0.aBbWc

石凝姥命や八咫の鏡自体が、卑弥呼の鏡を隠すための物語だとは思わぬか?三種の神器もそうや。

記紀には魏鏡、即ち卑弥呼の鏡は載せられぬから、神話で隠した。

返信する

045 2025/04/11(金) 13:31:53 ID:uGh0.aBbWc

なぜ神功皇后は、息長帯比売命で、近江出身なの?

答え 近江出身ではありませんし、台与に擬せられた架空の人物です。息長氏の本拠地が近江というのは、後付けで、継体天皇が近江出身だから。息長そのものは、筑後田川香春神社の祭神辛国息長大姫大自命に由来し秦氏が仰いだ神。秦氏は、継体天朝、磐井の乱後に、一部が畿内に招来され、丹後や近江、山城など、大和以外にも散らばった。近江に息長は、それ以降。なお、辛国息長大姫大自命は、台与、神功皇后と結びつくだけあって、豊受大神、稲荷神と同一神であり、丹後秦氏が信仰していたのだが、もちろん秦氏が丹後に持ち出したのである。伊勢神宮外宮に勧請された豊受大神は、秦氏の信仰した香春の神なんだよ。

返信する

046 2025/04/12(土) 08:26:23 ID:5D22hTvxas

天日槍が、秦氏の神で、播磨、但馬、近江への秦氏の移植に関係があるけど、元々は、新羅神であり、田川香春なのだな。

イトテ五十迹手、伊都縣主、都怒我阿羅斯等などから、糸島渡来人通詞村、敦賀との関連も見逃せない。五十迹手は、本家邪馬台国の末裔だし、東遷後の糸島から香春への通詞村移転、香春経営の中心に秦氏が関与したことも分かる。天日槍の系譜を下ると神功皇后が現れるという寸法だ。

返信する

047 2025/04/12(土) 10:09:08 ID:5D22hTvxas

筑紫王朝、三輪王朝イリ王朝、葛城王朝、河内王朝ワケ王朝、継体王朝……歴史家たちが騙された痕跡にこそ、真実が宿る。騙されるべくして騙されていたわけだな。スッキリくっきり見晴らすためには、大胆仮説を一つだけ補助線としてぶっ込めば良い。別に大胆仮説でもありはしない。日本の国の誕生の最初に起きた重要な出来事過ぎて視界から消えていただけだからだ。

それが、神武東遷だ。

神武東遷が事実だと認めるだけ。東遷後にもといた場所に誰も残さなかったかどうかリアルに考えるだけ。

あと一つ。

邪馬台国は、隠されてはいるが、書かれてはいると考えること。隠されたには理由があり、書いたにも理由があるという当たり前に気づけば良い。

返信する

048 2025/04/12(土) 19:43:25 ID:5D22hTvxas

邪馬台国は、大和ヤマトであり、大和の名前の語源だ。しかし、筑紫に存在したのであり、磐井王国まで存続しながら、応神天皇も輩出した。

因みに、ヤマタノオロチは、大和のオロチであり、三輪山の大物主以下畿内八豪族のことだ。出雲は、信濃と同様に、敗走の地であり、敗れたものの魂を神祀りして弔うための地になった。もともとの出雲土着の豪族もいたことはいたが、畿内国津神の逃亡敗走先になり、根の国とされた。

返信する

049 2025/04/13(日) 09:02:52 ID:V6SMFf5ojI

任那は、九州本家邪馬台国の経営地であり、新羅は、倭人が建国。新羅と九州本家邪馬台国は兄弟国家。帯方郡、楽浪郡滅亡後に百済が建国され、高句麗の圧力に晒され、倭国に頼り始めた。張政による邪馬台国東遷は、半島から倭国の影響を遠ざける狙いがあったのだろう。思惑通り本家邪馬台国だけでは百済、新羅を支えきれず、高句麗により半島から締め出された。

それでも5世紀までは栄山江流域には倭国の進駐軍が残存してはいたが、475年に百済が一旦滅ぶと彼らも撤収。再興百済は南下政策で伽耶任那を奪取、新羅とも衝突し始める。九州本家邪馬台国が滅亡するや、畿内邪馬台国が百済援護に過剰に肩入れ、白村江の戦いでボロ負けする。

新羅との縁は切れて百済は滅亡、次いで高句麗も唐に滅ぼされた。倭国は、完全に、半島からは身を引いた。その頃に史書が書かれたのだということを念頭に置かねばならない。

返信する

051 2025/04/13(日) 14:07:23 ID:V6SMFf5ojI

「三国史書」によると、新羅建国に絡む瓠公は「倭人」で、始祖赫居世と同一人物(朴氏)とされている。のみならず、第四代脱解尼師今(昔氏)も丹波地方の「倭人」だというのである。ここで思い合わせるべきは神武天皇だ。

鵜草葺不合命と玉依姫命の子は四兄弟で、長兄五瀬命以外にも神武天皇には兄がいて、稲飯命、三毛入野命である。

「新撰姓氏録」には、稲飯命は新羅王の祖とする異伝があるという。稲飯命自身が新羅王の何れかに関わるかはわからないが、子孫が新羅王になったという訳である。新羅王家と倭人、それも天孫が無関係ではないようなのだ。素戔嗚尊とその子、五十猛神についても新羅との関係は常に取り沙汰される。

神武天皇の兄が新羅王の祖、即ち、九州本家邪馬台国から新羅の王が出たと、暗に語っている。神話化された素戔嗚、五十猛神父子も新羅に関与した事実を包み隠して伝えている。

はっきり言えば、邪馬台国からは、畿内大和と新羅が派生した訳である。

畿内邪馬台国は、新羅と兄弟国家、九州本家邪馬台国は親だと言える。

返信する

052 2025/04/13(日) 19:22:40 ID:V6SMFf5ojI

畿内大和の親百済政策の下、大伴金村は、512年に任那四県を百済に割譲する。

磐井滅亡を期に新羅川の反撃で任那奪還、或いは任那自身が新羅に下る。

532年 新羅が金官伽耶を併呑

562年 新羅に任那が身売り?(任那滅亡)

任那を百済に売国してきた畿内大和が、磐井無き後、任那を口実に新羅を遠慮会釈なく攻め始める。

欽明朝 新羅討伐計画

崇峻朝 新羅討伐計画

推古朝 新羅討伐計画(3回)

この流れで明らかなように、九州本家邪馬台国は、新羅の親であり、新羅は、畿内大和の兄弟国家だからこそ、兄弟は他人の始まりで親を殺めた兄は、弟を憎み嫌ってしつこく討ち滅ぼさんと新羅征討計画を試みる。白村江の戦い後も新羅蔑視は続き、8世紀半ばになってすら、藤原仲麻呂が、新羅征討計画が練られたほどである。

この奇妙な新羅憎悪を読み解くには、同族嫌悪、恰も九州本家邪馬台国=磐井を討滅した時のような自画像的兄弟国消去願望があったとしか考えられない。

返信する

053 2025/04/14(月) 06:21:10 ID:OY1TISgTog

畿内大和の九州、新羅憎悪がなにからくるのかが分からないミステリー。

隼人や佐伯、など南九州や百済への扱いと、中央から北部九州、新羅への扱いの落差。

そこに隠された王国、邪馬台国を挿入すると見えてくる物がある。

返信する

054 2025/04/14(月) 08:38:17 ID:OY1TISgTog

畿内大和の二層構造だよ。畿内邪馬台国新参層という表層は、常に畿内国津神の古層に突き上げられ、動かされている。

新羅憎悪や邪馬台国嫌悪のベースには、近親憎悪を煽り駆り立てる畿内先住民スピリット基層が横たわっている。

佐伯、熊襲、佐伯、蝦夷、俘囚、土蜘蛛らは、畿内大和国津神と根底では繋がる先住民同士。

国津神古層は、南九州や蝦夷にまで広がっている。その中でまつろわぬ神はミシャグチ、アラハバキ、諏訪、出雲となって駆逐された。

返信する

055 2025/04/14(月) 12:50:56 ID:OY1TISgTog

以上の思考フレームによって、なぜ建御名方や伊勢津彦が同じ信濃や諏訪に落ち延びたのかか分かる。

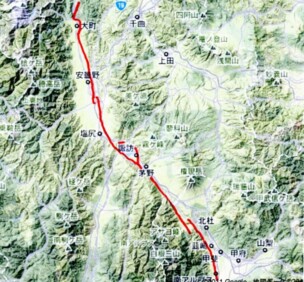

信濃と言えば、饒速日命、長髄彦、物部氏、安曇氏、秦氏などが、落ち延びた地として知られ、八面大王が、田村麻呂に討たれたりしている。物部氏、秦氏の都落ちは、壬申の乱後で信濃秦氏から、長宗我部に繋がったりしている。信濃は、落人の吹き溜まり、受け皿みたいだ。或いは戸隠伝説みたいに、弾き飛ばされて遠方から飛ばされてくるイメージだ。磐井一族も実は助命嘆願実り、八面大王の信州安曇野に逃れた伝説がある。九州八女には西に有明海。信州安曇野は西に有明山。磐井と同じく八つ裂きにされた八面大王は、八女大君=八女大王に重なるか。

安曇野も、かつては諏訪湖のような湖で、諏訪と同じく產鉄地域であったとも言う。長野は、天日槍との関係、田川や国東半島にも長野地名があったりするので、秦氏によるものなのか、北九州と長野は奇妙な繋がりがある。海人族安曇の安曇野流入も不思議だ。

新羅、百済へ向けられる視線の違いや信濃と出雲の違いなど、追うべきテーマは尽きない。

返信する

056 2025/04/17(木) 08:37:05 ID:k.lVn1sdNQ

諏訪氏は、大神氏=三輪氏を祖とする。北条氏と親しく、なぜか、東北蝦夷への征討計画の要にいた。だから、当時の東北、北海道地域の安東氏の反乱にも関わり、北海道アイヌ事情を記す諏訪大明神絵詞を遺す。諏訪大社上社自体が、守矢神と大神の二重構造で、建御名方と地元縄文系のミックスだ。建御名方は、出雲から来たのではなく。出雲には落ちなかった三輪氏なのだ。信濃の懐は、縄文系が畿内旧地場豪族を受け入れる当時の最果て。都落ちは受け入れるが、都上りはしない地域だ。寧ろ、さらなる遠国からの上りをも吸収する。九州からであれ、関東東北からであれ。

返信する

058 2025/04/19(土) 11:11:27 ID:2prNmAlnwA

安曇野、諏訪湖は、糸魚川静岡構造線が通る場所で、諏訪湖は、中央構造線も交差する。

非常に特別な場所であることは、偶然ではあるまい。

返信する

059 2025/04/19(土) 11:12:42 ID:2prNmAlnwA

060 2025/04/19(土) 16:22:36 ID:QKd9CUpTUQ

061 2025/04/20(日) 10:29:52 ID:QRjkmTfjgk

[YouTubeで再生]

まんが日本昔ばなしのOPの龍に乗った少年は、小泉小太郎という龍の子太郎のモデルにもなった信濃大町の伝説の主人公だ。

この伝説こそ、三輪大神、大物主、ヤマタノオロチ、蛇神、農業誕生説話、新田開発伝説、狩猟採集先住民北方駆逐などが詰まった出雲神話の派生類型である。母=龍神=縄文系と、父=開拓者=弥生系の異種婚姻譚から小太郎が生まれ、母を犠牲にして水田農耕を広める。

返信する

062 2025/04/21(月) 06:39:56 ID:rfodJxuu4c

063 2025/04/21(月) 07:39:35 ID:Dk138pK/xY

八女 ヤメ=ヤマト 邪馬台

八女大君(6世紀)=八面大王(平安時代)=ヤマト大君(4世紀〜)=ヤマタノオロチ(出雲神話時代)

安曇=アズミ=イズモ=出雲

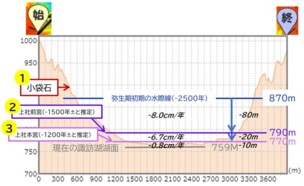

古代安曇湖(松本湖)は、存在は地質学的には証明されず、あっても縄文時代早期。

しかし、諏訪湖は、かつてより100m以上も水位が下がったと考えられる。

返信する

064 2025/04/21(月) 07:56:06 ID:Dk138pK/xY

八女の由来∶この地方に女神あり、その名を八女津媛といい、常に山中にある

ヤメツヒメミコと呼んだらば、ヤマトヒメコと中国人には聞こえよう。

邪馬台卑弥呼爆誕である。

返信する

065 2025/04/21(月) 19:46:02 ID:Dk138pK/xY

8世紀、ヤメオオキミと地元で呼びならわしてきた磐井末裔が信濃にいたとして、坂上田村麻呂が討ち取りに向かい、敵の名を「ヤメオオキミ」と聞いたら何とする?オオキミは、天皇のこと故、恐れ多しと憚り、せめて大王表記とするべし。また、ヤメを漢字表記するに、八面と当て字したるは打ち倒したる強敵をおどろおどろしく飾るにうってつけではなかったか?ヤメオオキミを八面大王と表記したる経緯なり。

返信する

067 2025/04/22(火) 10:24:49 ID:4mcIOM8JcM

【地名】

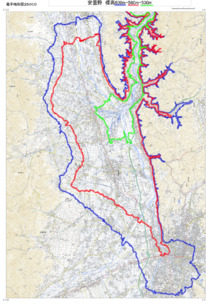

青い線(標高600m)より上には窪海渡(ちひろ美術館:610m)、南海渡(鼠穴:620m)、北海渡(アルプスあづみの公園:650m)、梶海渡(神林:610m)という地名があります。

赤い線(標高580m)には渚、宮渕、島内という水辺を示す地名が並んでいます。

安曇野の低い場所は人が住めないところだったようです。松本市立考古博物館によると松本市内の縄文時代晩期の遺跡は中山あたり標高が650m前後、弥生時代後期になると標高が600m以下の北部に(宮渕本村、県など松本城あたりからも)多く発見されているそうです。確かに穂高郷土資料館によると安曇野の縄文遺跡は穂高牧の他谷(たや)遺跡や穂高烏川左岸の離山(はなれやま)遺跡ですが、標高は650m前後です。

https://www.blenoir.co.jp/Azuminonohimitu2.htm..... ちなみに標高600mの湖だったとすると青い線の内側は湖水で満たされていた・・・

標高600mの主な地点:Vif穂高、安曇野山麓線、鼠穴、ちひろ美術館、松川村大門交差点、池田町二丁目交差点、花見、滝の台、池田町山辺の道、池田町北アルプス展望美術館、明科七貴、(篠ノ井線は550m)、松本市図書館、県の森公園、筑摩神社、野溝木工、大久保工場公園団地、島立、三郷明盛、三郷温、住吉神社、田多井

返信する

068 2025/04/22(火) 20:19:34 ID:4mcIOM8JcM

小泉小太郎は泉小太郎であり、本来は安曇小太郎、或いは出雲小太郎と表記すべき人物。

安曇は、保高見熱躬という郡司名の熱躬あつみに由来すると説く古文書もあるが、穂高見といい安曇といい、ホタカ、アズミあって後の創作人名に思える。

縄文人には生きる糧を恵む湖が、稲作農民には邪魔でしかなく、小太郎の母は狩猟採集文化の分配の掟を破ったとして祟られて龍にされる。小太郎と引き離され乳で育てられない代わりに目を潰されて、龍の目玉を吸って小太郎はすくすく大きくなり、長じて再会してからは母龍の頭に跨り、母の目、頭となって操り山を崩し川を流して水利事業で田に変えた。農業文化の協働ルールの世界に変えて母龍は彼方へ去る。

返信する

069 2025/04/25(金) 11:34:04 ID:LILAZit4c2

日本国建国とは、邪馬台国や出雲、安曇、諏訪を消すことで成就した。蝦夷、アイヌ、琉球を消す作業の中にも同じものが見て取れる。蝦夷を消したのは中世から17世紀までかかったし、琉球を消したのは19世紀までかかった。アイヌは、まだ消せていないから右派が現在進行形で消しにかかっている姿が目撃できるほどである。無事消し去ると歴史ロマン入りしてああでもないこうでもないと詮議する。消した当事者が頭を捻る姿が見苦しい。

返信する

070 2025/04/26(土) 09:41:11 ID:xZ8SfGLcNU

国家とは消す作業である。中国が日本を乗っ取る未来があるとしたら、国譲りの伝統の繰り返されたわが国では、王朝交代劇にはならず、過去が消されよう。

返信する

071 2025/04/27(日) 11:55:53 ID:BpZJ39/5p2

邪馬台国の卑弥呼という表現は、魏志倭人伝には一度たりとも出ては来ない。女王国ばかりで、一度だけ邪馬台国の位置を記述の傍ら、女王の都するところとだけ。

東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支副曰泄謨觚柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

東南至奴國百里 官曰兕馬觚副曰卑奴毋離 有二萬餘戸

東行至不彌國百里 官曰多模副曰卑奴毋離 有千餘家

南至投馬國水行二十日 官曰彌彌副曰彌彌那利 可五萬餘戸

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月 官有伊支馬次曰彌馬升次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮 可七萬餘戸

返信する

072 2025/05/04(日) 20:35:35 ID:BedRtyZvRM

なぜ畿内大和王権は親百済で、九州邪馬台国ほ親新羅だったか?

九州邪馬台国は、新羅王族と近縁で倭人の王が建国以来支配して来たし、隣接する金官伽耶は、事実上の倭人支配地だった。その理由は、新羅から伽耶地域に産する鉄の重要性から来たものだ。

一方、百済は帯方郡の影響下に建国された国で、公孫氏滅亡直後に卑弥呼が帯方郡経由で遣使して以来、魏の後ろ盾を獲得するための重要性を持つ地となった。帯方郡滅亡後には、百済がその後継的ポジションになったため、畿内大和は親百済なのだ。ならば卑弥呼は畿内か?違う。卑弥呼は、死後畿内に移されたのであり、存命中は九州で魏と通じ、台与の代に帯方郡の張政に従って東遷した経緯から、畿内大和王権の礎となったから、畿内大和王権は、ことさらに親魏即ち親百済になったわけだ。親新羅と親百済は性質が違う。パトロンである魏、即ち帯方郡、後継国百済経由中国の威光や文化、ソフトパワーが百済の意味だ。

返信する

073 2025/05/04(日) 22:20:25 ID:TRvmCdZ1vc

>>58>

>>59縄文土器とか土偶も出土してるし、山には黒曜石が沢山あるらしい。たしか取ったら違反だよ。

縄文時代は諏訪が中心だったかも説もあるな。

返信する

074 2025/05/05(月) 07:44:48 ID:QbVuLZJiDs

糸魚川という川はない。翡翠を産する姫川を源流まで遡るとそこは安曇野であり、さらに進むなら諏訪に至る。構造線に出る産出物で、縄文時代から大切にされてきたのは、翡翠と朱砂、丹砂であった。

返信する

075 2025/05/06(火) 18:06:27 ID:HyiS5biAo2

記紀は、日本の誕生であり、同時に過去との決別であった。言ってみれば、葬送。

小説、マンガ、ドラマになった「ほどなくお別れです」の推薦文に印象的なメッセージがあった。

「大切な人を亡くした時、ずっと思い続けることが愛だと思っていた自分に、愛ある別れは必要だと、この作品は教えてくれた」

――ジュンク堂書店滋賀草津店・山中真理さん

生きるために別れる。まさに、日本は、誕生するために別れなければならなかったのだろう。葬儀は、生きるために行われなければならない。

返信する

076 2025/05/07(水) 13:34:07 ID:3qlAo4zd0E

077 2025/05/07(水) 13:38:35 ID:3qlAo4zd0E

078 2025/05/10(土) 11:10:29 ID:x7raPdsTOE

倭迹迹日百襲姫命

ヤマトトトヒモモソヒメ

意味は大和の尊い百生(長生きの)婆さんだよな。

卑弥呼にピッタリ。170年生まれ、248年没だから、享年78。

返信する

079 2025/05/24(土) 09:25:03 ID:J4C8N4Jvok

国津神と天津神の恣意性。

斎王は、斎宮と斎院にいる。斎宮は、天照大神を祀ると見せかけて、実際には猿田彦を祀り鎮めている。斎院は、賀茂建角身命を祀る。

八咫烏と猿田彦、なぜ八咫烏は賀茂建角身命で

天孫族?猿田彦は国津神なのに。大国主も国津神のはずが、天孫族にされている。饒速日命もそう。おかしくないだろうか?

大国主は、素戔嗚の子孫にされてしまったし、素戔嗚だって本当に天津神だかは分からない。

事代主もしかり。伊勢神宮のあり方から察するに、国津神系地主神をどうにかして天津神系に変造するために、あっさりと神話で系譜を書き換えてしまう場合には、末裔の影が薄いか、婚姻関係で実際に外戚化している。婚姻関係がない場合には、国津神のまま系譜以外で取り込みを図る。

いずれにしても、斎王は、天照大神を祀る役割なのではなく、霊力をもって国の乱を鎮めんがために立つ事に意味がある。祀る対象は、天照大神でも良いし、国津神でも構わない。

返信する

080 2025/05/24(土) 19:49:11 ID:J4C8N4Jvok

大和王権以前の倭国の中心は北九州にあり、北は朝鮮半島の金官伽耶まで含んでいた。帯方郡の公孫氏滅亡から政治的地殻変動が起こる。公孫氏滅亡は、何を引き起こしたか?公孫氏遺民の南下、北九州への亡命。卑弥呼の遣使、楽浪、帯方郡滅亡、神武東征、大和王権成立、朝鮮半島建国ブームだ。

返信する

081 2025/07/20(日) 10:41:46 ID:P4w3q8qhmA

日本で最初に内戦回避を力を振るったシンボリックな存在は、卑弥呼だ。

次が

台与。

壬申の乱を経た天武天皇が、内戦予防策として制度化した儀礼が、台与に範を採った斎王制。

これも南北朝時代に失効し、内戦予防どころではない戦国時代が始まる。戦国時代を経た徳川政権が採用した内戦予防回避策として制度化した儀礼が、参勤交代制だ。

これが幕末に失効、戊辰戦争。箱館戦争、西南戦争を経て、明治政府が内戦予防回避策に採用した制度が、議会制民主主義と選挙だ。

日本内戦史には、内戦予防回避策の歴史が刻まれているが、歴史教育では、こうした観点からは歴史を教えない。

返信する

082 2025/08/14(木) 16:19:27 ID:jT.Ggoi10g

出雲の国譲りで、建御名方が、諏訪に落ちのびる話は、出雲神話にはない。

信濃国の金刺氏やその同族の多氏(太安万侶が、多氏)の多品治が、信濃の牧で養った馬を引き連れて、騎馬軍として壬申の乱で大海人皇子側に参戦し、軍功を上げた論功行賞として、神話で報いたものだとされている。故に当時はさておき、諏訪信仰における建御名方の存在感は希薄で、重要視されては居ない。

返信する

▲ページ最上部

ログサイズ:59 KB

有効レス数:79

削除レス数:3

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

オカルト掲示板に戻る 全部

次100 最新50

スレッドタイトル:ミステリー・ロマンを追いかけたい

レス投稿