サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

聖書 Part10

▼ページ最下部

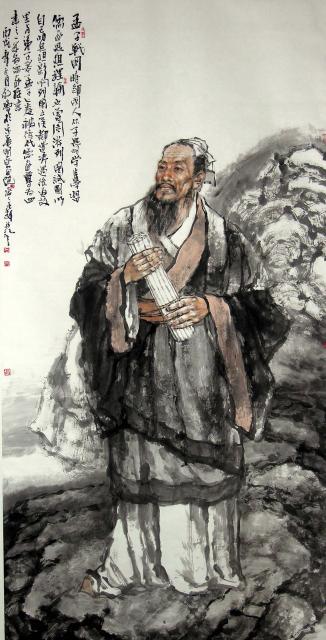

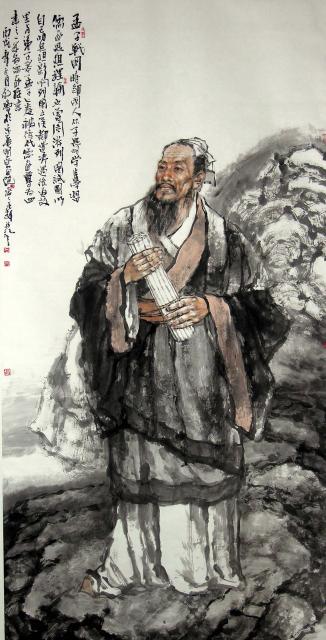

地球人類にとっての最も標準的な聖書として、誰しもがその地位を疑うことのない聖書、四書五経。

その全文はあくまで二千二百年以上前に用意されたものではあるものの(偽古文尚書の一部を除く)、

論語・大学・中庸・孟子の四書と、易経・詩経・書経(尚書)・礼記・春秋の五経を合わせて

「四書五経」として定型化されたのは宋代以降、朱子がこれらの経書を特薦してからである。

それ以前は四書五経だけでなく、他の数多の経書が四書五経並みかそれ以上もの扱いすらをも受けていた。

今でも「孝経」などが儒学の入門書として読むべき筆頭格として重んじられたりもしているが、

昔はそのような扱いすらをも受けていたのに、今では相当に程度の低い経書として扱われるように

なった儒書もいくらかあり、その代表格に性悪論を説く荀子の教説集「荀子」がありもする。

荀子の教説は、孟子の教説(性善論や臨戦論など)と決定的に食い違っている部分があり、

実際に荀子自身も「荀子」非十二子第六で孟子を槍玉に挙げつつその主張を非難するなどしている。

そのため、新儒学の大家である朱子が孟子の教説のほうに軍配を挙げたことを通じて、荀子の教説

のほうは「あくまで反面教師として扱うべきもの」として取り扱われるようになったのである。

ただ、荀子の自説はともかく、その知識や博学さは目を見張るものがある。「荀子」を実際に読めば

分かるとおり、単なる学知の披露度では孟子以上であり、文飾にかけても当時の究極級のものであった

だろうことがうかがえる。(そのため、諸子百家の文筆が粗雑で典雅さに欠けると非難していた

司馬遷までもが、「史記」礼書で「荀子」の文章を多量に引用するなどしてもいる)

にもかかわらず荀子は孟子以下とされ、朱子学はおろかその他の新儒学すらもが、荀子以上にも孟子を

尊重する道を歩んでいったのである。それはなぜかといえば、孟子の教説は簡易であっても誠実さや

情熱に満ちている一方、荀子の教説は博学ではあっても皮相的で誠実さにも欠けるものだったからである。

その全文はあくまで二千二百年以上前に用意されたものではあるものの(偽古文尚書の一部を除く)、

論語・大学・中庸・孟子の四書と、易経・詩経・書経(尚書)・礼記・春秋の五経を合わせて

「四書五経」として定型化されたのは宋代以降、朱子がこれらの経書を特薦してからである。

それ以前は四書五経だけでなく、他の数多の経書が四書五経並みかそれ以上もの扱いすらをも受けていた。

今でも「孝経」などが儒学の入門書として読むべき筆頭格として重んじられたりもしているが、

昔はそのような扱いすらをも受けていたのに、今では相当に程度の低い経書として扱われるように

なった儒書もいくらかあり、その代表格に性悪論を説く荀子の教説集「荀子」がありもする。

荀子の教説は、孟子の教説(性善論や臨戦論など)と決定的に食い違っている部分があり、

実際に荀子自身も「荀子」非十二子第六で孟子を槍玉に挙げつつその主張を非難するなどしている。

そのため、新儒学の大家である朱子が孟子の教説のほうに軍配を挙げたことを通じて、荀子の教説

のほうは「あくまで反面教師として扱うべきもの」として取り扱われるようになったのである。

ただ、荀子の自説はともかく、その知識や博学さは目を見張るものがある。「荀子」を実際に読めば

分かるとおり、単なる学知の披露度では孟子以上であり、文飾にかけても当時の究極級のものであった

だろうことがうかがえる。(そのため、諸子百家の文筆が粗雑で典雅さに欠けると非難していた

司馬遷までもが、「史記」礼書で「荀子」の文章を多量に引用するなどしてもいる)

にもかかわらず荀子は孟子以下とされ、朱子学はおろかその他の新儒学すらもが、荀子以上にも孟子を

尊重する道を歩んでいったのである。それはなぜかといえば、孟子の教説は簡易であっても誠実さや

情熱に満ちている一方、荀子の教説は博学ではあっても皮相的で誠実さにも欠けるものだったからである。

※省略されてます すべて表示...

上の三つの選択肢しか人間には与えられていないという思い込みから、自由主義という

ものもまた生じた。しかし、あらゆる法規を否定しつくしての自由状態などというのは、

かえって苦悩を伴うものでもあるから、ニーチェのような発狂か、多くのアメリカ人が

患っているような麻薬中毒や摂食障害などにも陥ってしまいがちなのである。

禅仏教で提唱された本来の「自由」は、そういう意味ではなかった。孔子のいう「心の欲する所に従って

矩を超えず」が盤石化された結果として、最大級の自由をも手に入れるというものであった。だからこそ、

禅で尊ばれる自由を追い求めたからといって、単なる無法主義の自由を追い求めた場合のような苦悩の

副作用などは伴わない。自由がそのまま善法の遵守にも合致して、無上の快さをも伴わせることとなる。

目的達成のための尽力の過程で苦労があったりするのはともかく、目指している目的が苦悩であったり

するのでは、完全にマゾヒズムという変態志向である。イギリス人のように飯のうまさも分からない

無感覚者となってまでそれを追い求めたとしても、やはりマゾヒズムはマゾヒズムである。

そのような変態志向と、過渡的な苦労とを混同するようなことが決してあってもならないのである。

「盤庚、民に教え、乃じの在位を由い、常旧の服を以って

法度を正さしむ。曰く、敢えて小人の箴むる処を伏すること或る無かれ」

「商王の盤庚は民を教化するために、自分たちの管轄の有司に頼ることと、古来からの旧法によく則ること

とを民たちに促した。そしてこう言った。『身分の低いような人間からの注意すら無視してはならない』と。

(一定の権威の下で古法すら蔑ろにしようとすること自体、度し難い不義に当たるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・大禹謨より)

ものもまた生じた。しかし、あらゆる法規を否定しつくしての自由状態などというのは、

かえって苦悩を伴うものでもあるから、ニーチェのような発狂か、多くのアメリカ人が

患っているような麻薬中毒や摂食障害などにも陥ってしまいがちなのである。

禅仏教で提唱された本来の「自由」は、そういう意味ではなかった。孔子のいう「心の欲する所に従って

矩を超えず」が盤石化された結果として、最大級の自由をも手に入れるというものであった。だからこそ、

禅で尊ばれる自由を追い求めたからといって、単なる無法主義の自由を追い求めた場合のような苦悩の

副作用などは伴わない。自由がそのまま善法の遵守にも合致して、無上の快さをも伴わせることとなる。

目的達成のための尽力の過程で苦労があったりするのはともかく、目指している目的が苦悩であったり

するのでは、完全にマゾヒズムという変態志向である。イギリス人のように飯のうまさも分からない

無感覚者となってまでそれを追い求めたとしても、やはりマゾヒズムはマゾヒズムである。

そのような変態志向と、過渡的な苦労とを混同するようなことが決してあってもならないのである。

「盤庚、民に教え、乃じの在位を由い、常旧の服を以って

法度を正さしむ。曰く、敢えて小人の箴むる処を伏すること或る無かれ」

「商王の盤庚は民を教化するために、自分たちの管轄の有司に頼ることと、古来からの旧法によく則ること

とを民たちに促した。そしてこう言った。『身分の低いような人間からの注意すら無視してはならない』と。

(一定の権威の下で古法すら蔑ろにしようとすること自体、度し難い不義に当たるのである)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・大禹謨より)

「朝に道を聞けば、夕に死すとも可なり(既出)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・八より)

これもやはり、言葉で道を聞くことができるなどということからして稀有なことで

あればこそ提言されたことでもある。言葉だけで道が看破される、そんなことは

基本あり得ないから、そんなことがあれば直後に死んでも構わないとしたのである。

当然、言葉ばかりに頼らない、実地からの努力精進が道に到る最善の手段であり、

それに際しての補助的な手段として聖賢の古言などを頼りにすることがある。

「己れの欲せざる所を人に施すことなかれ」というごく当たり前な徳目が、

ただ当たり前な物言い止まりにしか聞こえないこともあれば、本当に道に

到る際の決定的な金言として聞こえる場合もあるのであり、それは当人

たち自身の自前の練達度の如何によってこそ決まることなのである。

道を目指して努力精進を続けていれば自然と、言葉で道を聞けただけでも、

その直後に死んだって構わないぐらいの気前よさでいられるようになるのである。

常日頃から健全な苦労を重ねてきているが故に、それが報われすらしたなら、

もう死んだって構わないぐらいの大きな期待を込められるわけである。

そういう、道の完成の手段としての「言葉を聞く」というのはアリであり、

実際それこそは、筆者の死後まで半永久的にその意味内容を保存し続ける

言葉という媒体の健全な活用法にも当たるのである。始めから言葉ばかりに

頼りっぱなし、行いも全て言葉に頼りきりでいたりするのでは、大した成果も

見込めない上に、言葉という道具の不健全な活用の仕方ともなってしまうのである。

(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・八より)

これもやはり、言葉で道を聞くことができるなどということからして稀有なことで

あればこそ提言されたことでもある。言葉だけで道が看破される、そんなことは

基本あり得ないから、そんなことがあれば直後に死んでも構わないとしたのである。

当然、言葉ばかりに頼らない、実地からの努力精進が道に到る最善の手段であり、

それに際しての補助的な手段として聖賢の古言などを頼りにすることがある。

「己れの欲せざる所を人に施すことなかれ」というごく当たり前な徳目が、

ただ当たり前な物言い止まりにしか聞こえないこともあれば、本当に道に

到る際の決定的な金言として聞こえる場合もあるのであり、それは当人

たち自身の自前の練達度の如何によってこそ決まることなのである。

道を目指して努力精進を続けていれば自然と、言葉で道を聞けただけでも、

その直後に死んだって構わないぐらいの気前よさでいられるようになるのである。

常日頃から健全な苦労を重ねてきているが故に、それが報われすらしたなら、

もう死んだって構わないぐらいの大きな期待を込められるわけである。

そういう、道の完成の手段としての「言葉を聞く」というのはアリであり、

実際それこそは、筆者の死後まで半永久的にその意味内容を保存し続ける

言葉という媒体の健全な活用法にも当たるのである。始めから言葉ばかりに

頼りっぱなし、行いも全て言葉に頼りきりでいたりするのでは、大した成果も

見込めない上に、言葉という道具の不健全な活用の仕方ともなってしまうのである。

言葉は努力精進のための第一の道具になるわけでもなければ、他力本願の

言葉は努力精進のための第一の道具になるわけでもなければ、他力本願の ための一番の道具となるわけでもない。念仏行における極楽浄土の観想なども、

言葉で表しきれないほどの荘厳であればこそなおのことよいのである。

「南無阿弥陀仏」という言葉もそれ自体が真言や呪文だったりするわけではなく、

ただその言葉通りに阿弥陀様に帰依する心持ちでいることこそが重要なのである。

その領分をよく計り知った上で用いられる「言葉」という道具の有用さは、

それこそ計り知れないほどのものであるわけだけれども、そうでない、扱い方を

間違えた言葉のほうには、確かに限界というものがある。それこそ、適切に

使用される言葉のそれよりも遥かに早くのうちから来たしてしまう限界であり、

その信頼性の脆弱さの故にこそ「扱い方を間違っている」ともいえるわけである。

厳しい精進修行の果てに、悟りに到る真言に与る、その有難さを知っている者が

どうして、始めから言葉ばかりに頼りきりでいようなどとすることがあるだろうか。

それこそ、本人自身の精進と信心の、両方が足りていない証拠といえるのではないか。

「之の子于に征く、聞くこと有るも声無し。允なるかな君子、展に大いに成せり」

「主君が狩りに行かれれば、聞きたいことはあるけれども、もはや声もない。

偉大なるかなかの君子は、そこでこそ真に大成を果たされているのである」

(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・彤弓之什・車攻より)

いま、欧米聖書圏の横暴によって人類が滅亡の危機に晒されていることも、

聖書信仰が未だに市民権を得たままでいてしまっているからこそ、

ろくに人びとから直視されることもない。聖書の神もまた畏怖して

崇敬するに値する存在であると認められてしまっているものだから、

そうだと思い込んでいる対象が自分たちを致命的な破滅に追い込んで

いることを直視したりするのは、自分たちの過ちを直視することにすら

なってしまう、だからこそ、あえて直視する者すら皆無なままなのである。

聖書信仰と反目し合っているイスラムなども、同じアブラハム教の範疇で、

教義の相違を理由にいがみ合っているだけであるわけだから、聖書の神の

多少なりともの権威の容認にも与してしまっているといえるわけで、

聖書の神こそが人類を滅亡の危機に陥れていることを人びとに

直視させることを助けているとまではいえないわけである。

畏怖したり権威を認めたりすべきでない対象を相応に扱うべきなのは

もちろんだが、だからといって感情的に敵視したりするのでもいけない。

もはやそんなものを有難がっていていい状況ではないということを、

どこまでも冷静に肯んじて行くことこそは本当に必要なことである。

してみれぱ、世界を滅亡の危機から救うためには、聖書信者も信仰を

鞍替えするのではなく、邪信ペースの信仰を一度は捨て去ることこそが

肝要となるのである。邪神を畏怖するような心持ちから改めていかなければ

ならないわけだから、正信に鞍替えすらすればそれでいいというわけでもない。

聖書信仰が未だに市民権を得たままでいてしまっているからこそ、

ろくに人びとから直視されることもない。聖書の神もまた畏怖して

崇敬するに値する存在であると認められてしまっているものだから、

そうだと思い込んでいる対象が自分たちを致命的な破滅に追い込んで

いることを直視したりするのは、自分たちの過ちを直視することにすら

なってしまう、だからこそ、あえて直視する者すら皆無なままなのである。

聖書信仰と反目し合っているイスラムなども、同じアブラハム教の範疇で、

教義の相違を理由にいがみ合っているだけであるわけだから、聖書の神の

多少なりともの権威の容認にも与してしまっているといえるわけで、

聖書の神こそが人類を滅亡の危機に陥れていることを人びとに

直視させることを助けているとまではいえないわけである。

畏怖したり権威を認めたりすべきでない対象を相応に扱うべきなのは

もちろんだが、だからといって感情的に敵視したりするのでもいけない。

もはやそんなものを有難がっていていい状況ではないということを、

どこまでも冷静に肯んじて行くことこそは本当に必要なことである。

してみれぱ、世界を滅亡の危機から救うためには、聖書信者も信仰を

鞍替えするのではなく、邪信ペースの信仰を一度は捨て去ることこそが

肝要となるのである。邪神を畏怖するような心持ちから改めていかなければ

ならないわけだから、正信に鞍替えすらすればそれでいいというわけでもない。

正信のほうを見てみれば、別に念仏者が阿弥陀仏を酷く畏怖している

などということもない。ただ自分を極楽浄土へと導いてくれる都合のいい

仏として崇めているだけで、そこに敬虔な畏怖なども見られないものだから、

聖書信者などからあまり好ましいものとして扱われなかったりもするのである。

しかし、他力本願の愚夫としては、それも身の程にかなったものである。

むしろ自力作善をよくする者こそは、神仏への敬虔な畏敬や、主君や親への

崇敬をも重んじられるものなのであり、それでこそ独力での向上すらもが

見込めるわけである。そうでもなく、別に自助努力での向上を志している

わけでもない人間が、神への畏怖だけは作りこんだりするのは「ごっこ遊び」

もいいとこなわけで、着実な精進が伴っているわけでもないが故に、その

畏怖が悪行の美化のために悪用されることにすらなりかねないわけである。

親や国君への十分な畏敬も抱けないような人間が、架空の神に対してだけは

畏敬を抱いたりすることからして、すでに思い上がりの正当化であることが

紛れもない。そんな偽善者よりはまだ、自らの思い上がりと真摯に向き合って

生きている人間のほうがマシというもの。見た目にはより卑しいにしたって、

心のうちにまだ、本気で自らを反省する余地があるに違いないのだから。

「天を楽しむ者は天下を保んじ、天を畏るる者は其の国を保んず。

(詩に)云く、天の威を畏れて時に之れを保んずると」

「天を楽しむものは天下を平定し、天を畏怖するものは国を平定する。

詩経(我将)にも『天の威を畏れつつ、ここにわが国を安んずる』とある。

(自力作善の権力道徳者が、君父の尊位にも則りつつ、天威をも畏れて

国を平定する。それはそれでありだが、天を楽しめたならなおのことよい)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・三より)

などということもない。ただ自分を極楽浄土へと導いてくれる都合のいい

仏として崇めているだけで、そこに敬虔な畏怖なども見られないものだから、

聖書信者などからあまり好ましいものとして扱われなかったりもするのである。

しかし、他力本願の愚夫としては、それも身の程にかなったものである。

むしろ自力作善をよくする者こそは、神仏への敬虔な畏敬や、主君や親への

崇敬をも重んじられるものなのであり、それでこそ独力での向上すらもが

見込めるわけである。そうでもなく、別に自助努力での向上を志している

わけでもない人間が、神への畏怖だけは作りこんだりするのは「ごっこ遊び」

もいいとこなわけで、着実な精進が伴っているわけでもないが故に、その

畏怖が悪行の美化のために悪用されることにすらなりかねないわけである。

親や国君への十分な畏敬も抱けないような人間が、架空の神に対してだけは

畏敬を抱いたりすることからして、すでに思い上がりの正当化であることが

紛れもない。そんな偽善者よりはまだ、自らの思い上がりと真摯に向き合って

生きている人間のほうがマシというもの。見た目にはより卑しいにしたって、

心のうちにまだ、本気で自らを反省する余地があるに違いないのだから。

「天を楽しむ者は天下を保んじ、天を畏るる者は其の国を保んず。

(詩に)云く、天の威を畏れて時に之れを保んずると」

「天を楽しむものは天下を平定し、天を畏怖するものは国を平定する。

詩経(我将)にも『天の威を畏れつつ、ここにわが国を安んずる』とある。

(自力作善の権力道徳者が、君父の尊位にも則りつつ、天威をも畏れて

国を平定する。それはそれでありだが、天を楽しめたならなおのことよい)」

(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・三より)

この人頭おかしいのかな。^^

削除(by投稿者)

▲ページ最上部

ログサイズ:680 KB 有効レス数:344 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

思想・哲学掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:聖書 Part10